導入

おめでとう!

あなたは今日から「 (退屈で) 受動的な学び」の時期から、「(自由で!)能動的な実践」の時期に移行します。

なんと素晴らしいことでしょうか。

僕も過去にあったその瞬間を思い出すだけでも胸がワクワクします。

でも、大学に入学して間もない頃や、研究室に配属されたばかりの頃、あなたはこんなことを考えたことはないでしょうか。

研究ってそもそも何だろう? 学会発表や論文執筆は本当に自分にできるのだろうか? 「研究者」って特別な人たちのことじゃないのか?

こうした問いは自然なものです。そして実のところ、ベテランの研究者であっても、折に触れて立ち返る根本的な問いでもあります。

本書は、そうした問いを抱えるあなたに向けて書かれています。これから研究の世界に足を踏み入れる人、あるいはすでにその世界で歩み始めた人に、「研究者として生きるとはどういうことか」を伝えることを目的としています。

研究は特別な人のためのものではない

研究とは、何か特別な人のためのものではありません。学部生として卒業研究に取り組むとき、修士課程で自分の問いを深めるとき、博士課程で世界に新しい知を提示するとき—あなたはその瞬間から「研究者」としての道を歩み始めています。

本書では、研究の意味、実践、技法、発信、そして研究者としての成長まで、ひとつの物語として案内します。個人的な問いから始まり、共同体の中で問いを磨き、社会に向けて知を届け、また次の問いを生み出していく—このダイナミックな営みを支える知識と心構えを、順を追って解説していきます。

あなたの歩みを支える小さな灯り

あなたがこれから研究室に入るとき、あるいは進学を決めたとき、「何から手をつければいいのか」「どんな景色が広がっているのか」—その全体像を見渡す助けになることを願っています。

最初は少し怖くてもかまいません。わからないことだらけでも、走りながら学べます。この本が、あなたの歩みを支える小さな灯りとなりますように。

第1部の概要

第1部「なぜ『研究者』か」では、研究の技法や知識に入る前に、まず 研究者として生きる意味や価値 について考えます。

研究は特別な人のための活動ではありません。 むしろ、「問いを持って世界を探究する」という営みは、私たち一人ひとりの人生を豊かにしうるものです。

この部では、まず良い人生とは何か、幸せとは何かという根本的な問いから始まり、研究という営みがいかに生産的で創造的な活動であるかを探究します。続いて、研究の場で必ず立ち向かうことになる困難や挫折、そして内発的動機の重要性について考察します。最後に、学部生・修士・博士・職業研究者としての多様な研究者像を描き出し、あなた自身が歩む道を見つめ直すきっかけを提供します。

これらの探究を通して、研究を 「技術」ではなく「生き方」 として捉える視点を提示します。 また、「自分は研究に向いているのか?」という問いに向き合うための土台も用意します。

研究室に入ったばかりの人も、進学を考えている人も、この部を読みながら、ぜひ自分の心に問いを立ててみてください。研究者として生きることは、単に論文を書いたり実験をしたりすることではなく、世界と自分自身に対する深い探究の姿勢を持ち続けることなのです。

良い人生とは何か

人生について、真剣に考えたことはありますか?

「良い人生」とは何かについて、これまでに真剣に考えたことはありますか? 考えたことがある人は、どんな価値観や理想をそこに描いてきたでしょうか? 一方で、考えたことがない人もいるかもしれません。それは忙しすぎて立ち止まる余裕がなかったからでしょうか、それとも何を基準に考えればいいかがわからなかったからでしょうか?

この問いに即答できる人は、むしろ少数かもしれません。 けれども、進路選択や将来の職業像を考えるとき、その根底にあるのは「どんな人生を送りたいのか」という問いに他なりません。

この章では、研究という営みを本格的に考え始める前提として、「良い人生」という問いと一度丁寧に向き合ってみたいと思います。

幸せとは、快楽か、意味か

多くの人にとって、「幸せ」は人生の究極的な目的とされがちです。しかし、その「幸せ」はどのように定義されているでしょうか。

短期的な快楽—おいしいものを食べる、好きなことをする、ストレスがない状況—も確かに幸せの一部です。しかし、長期的な満足—成長実感、他者への貢献、深い人間関係、自分らしい選択—もまた、幸せの重要な要素です。

一般に、幸せには「快楽的側面」と「意味的側面」があります。 人は、短期的な快楽だけでは長続きする充足感を得られません。 自分が何のために生きているのか、どのような価値を他者や社会に提供できているのか という視点が、人生の充実感に大きく関与してきます。

幸せの構造と多様性

どのようなことが自分にとっての「幸福」の源泉となるかは、極めて個人的な問題です。

経済的安定を重視する人もいれば、他者からの承認を求める人もいます。自由な時間と空間を大切にする人、深い人間関係に価値を見出す人、世界の構造を理解することに喜びを感じる人、社会に影響を与えることに意味を見つける人—これらはすべて妥当な選択肢です。

重要なのは、自分が何によって満足や充実を感じるのかを、 意識的に把握しておくこと です。でなければ、周囲の価値観や流行に流されて、本当に望んでいない方向へ時間と労力を投資してしまうことになりかねません。

無意識に生きることのリスク

現代社会は、やるべきこと・選ぶべき進路・成功モデルの「テンプレート」が豊富に存在します。これは便利な一方で、自分で思考する機会を奪う側面もあります。

「とりあえず就職して、安定した生活を送る」「周りがそうしているから、自分も同じ方向へ進む」—こうした選択は決して間違いではありません。ただし、それが 本当に自分の納得した選択かどうか は吟味する価値があります。 人生という膨大な時間をかける営みにおいて、方向性の誤差はやがて大きな後悔へと変わる可能性があるからです。

「積極的に生きる」という選択

本書では、「積極的に生きる」ことを推奨します。 これは、単にポジティブ思考を持てという話ではなく、 自ら問いを立て、価値を定義し、選択に責任を持つ生き方 を意味します。

自分の価値を他人ではなく自分で評価し、世の中の問題に無関心でいるのではなく自分の問いを持ち、意味を他人に与えられるのを待つのではなく自らつくり出す—そうした積極的な姿勢こそが、真に充実した人生への道筋となります。

研究者という営みは、まさにこの「積極的な生き方」を具現化したものです。問いを持ち、思考し、社会や知の体系に貢献する——そうした営みは、短期的な報酬よりも深い納得感を与えてくれることがあります。

この章のまとめ

「良い人生」という問いに向き合うことは、研究のような思索的営みを選ぶ前提として重要です。幸せは快楽的側面と意味的側面の両方を含み、後者は特に自分の価値観と深くつながっています。無自覚な人生選択は後に後悔をもたらす可能性があるからこそ、自分なりの「良さ」を思考し、納得した道を選ぶ必要があります。研究という営みは、問いを持ち、意味を生み出す「積極的な生き方」の一形態として、人生に深い充実感をもたらす可能性を秘めているのです。

人生と生き方

生きることは、選び続けることである

私たちは日々、何気ない選択を無数に繰り返しながら生きています。 どこに行くか、何を食べるか、誰と過ごすか。こうした選択の多くは小さなものですが、それらが積み重なった先にあるのが「生き方」です。

そして、生き方にはもう少し大きな選択肢が含まれます。

- どんな価値観を大切にするか

- どのような時間の使い方を選ぶか

- どのような人間関係・社会との関わり方をするか

こうした選択には明確な「正解」があるわけではありません。 だからこそ、 それを自分の意志で考え、選ぶことができるかどうか が、その人の「生き方」を決定づけていきます。

自分の人生を、誰が決めるのか

進路選択や将来のキャリアについて考えるとき、多くの学生が次のようなことを口にします:

- 「親に勧められたから」

- 「世間的に安定しているから」

- 「みんながそうしているから」

これらは合理的な判断のように見えるかもしれません。しかし、それが「自分の意志による選択」なのか、「他者の期待に合わせた反応」なのかは、見極める必要があります。 他人が設計したレールの上を走っているだけでは、たとえ「うまくいっている」ように見えても、深い納得感や充実感を得ることは難しいからです。

主体性とは何か

主体的に生きるとは、単に「自由気ままに行動すること」ではありません。 それはむしろ、 選択の理由を自分の中に持つこと 、つまり、選択の「責任」を自ら引き受ける態度です。

- どんな人生を送りたいのか

- 何に価値を見出すのか

- どのような影響を社会に与えたいのか

こうした問いに対する暫定的な答えを持つことが、主体的な生き方の出発点です。 研究とは、そのような生き方を訓練する営みでもあります。

人生は問いのスタイルでもある

問いのない人生は、与えられた答えに従うだけの人生になってしまいます。 逆に、問いを持って生きるということは、世界を絶えず見直し、再構成し続ける態度を意味します。

- なぜこのような制度になっているのか

- なぜ人は行動を変えないのか

- なぜ私はこれを面白いと感じるのか

このように日常の中に問いを見出す視点は、まさに研究の基礎です。 そしてそれは、自分の人生を「他人に消費されるもの」ではなく、「自分の問いから意味を生み出すもの」へと変えていく力になります。

この章のまとめ

- 生き方は小さな選択の積み重ねであり、その選択に納得できるかどうかが人生の質を左右する。

- 他人に委ねられた人生ではなく、自分の価値観に基づいて選択された人生こそが、主体的な生き方といえる。

- 人生そのものが「問いを持って生きる」プロセスであるという視点は、研究的態度と本質的に重なっている。

仕事と意味

仕事は人生の一部でしかない——しかし重要な一部

私たちの多くは、人生の大きな部分を「仕事」に費やします。 平日の日中は職場にいて、休日も仕事のことを考えることがあります。 だからこそ、仕事が単なる「お金を稼ぐ手段」以上の意味を持つかどうかは、 人生の質に直結する重要な問題です。

とはいえ、仕事が人生のすべてではありません。家族、友人、趣味、健康、学び——これらもまた、豊かな人生を構成する重要な要素です。 重要なのは、仕事とそれ以外の領域がバランスよく調和し、相互に支え合う関係を築くことです。

意味のある仕事とは何か

「意味のある仕事」について考えるとき、多くの人は「社会に大きなインパクトを与える仕事」を思い浮かべるかもしれません。 しかし、意味は必ずしも規模や知名度によって決まるものではありません。

意味のある仕事には、いくつかの共通した特徴があります。まず、自分の価値観と一致していることです。自分が大切にしている価値(例:学び、創造、貢献、公正)と仕事の内容が重なるとき、その仕事は意味深いものになります。

次に、成長と学習の機会があることです。仕事を通じて新しいスキルを身につけたり、より深い理解を得たり、人間として成長できる環境は、その仕事に持続的な意味をもたらします。

そして、他者とのつながりがあることも重要です。同僚との協働、メンターとの関係、社会や特定の人々への貢献など、人とのつながりを感じられる仕事は、孤独感を和らげ、より大きな目的感を与えてくれます。

研究という仕事の特異性

研究者の仕事は、多くの一般的な職業とは異なる特徴を持っています。

未知への挑戦が日常の中心にあることです。毎日が新しい発見の可能性に満ちており、昨日までわからなかったことが今日理解できるかもしれない、という知的興奮が常に存在します。

長期的な視野が求められることも特徴です。研究の成果は短期間で現れることは稀で、数年、時には数十年という時間軸で物事を考える必要があります。これは忍耐力を要求する一方で、じっくりと深く考える機会を与えてくれます。

自由度の高さも研究の魅力の一つです。何を研究するか、どのようにアプローチするか、いつどこで作業するかについて、多くの場合、研究者には大きな裁量が与えられます。この自由は大きな責任を伴いますが、同時に創造性を発揮する絶好の機会でもあります。

意味の見つけ方、作り方

仕事の意味は、与えられるものではなく、自分で見つけ、作り出すものでもあります。

小さな目的から始めることが効果的です。「世界を変える」ような大きな目標は素晴らしいですが、まずは「今日この論文を理解する」「この実験を成功させる」「同僚の疑問に答える」といった身近な目的から始めましょう。小さな達成の積み重ねが、やがて大きな意味につながります。

他者への影響を意識することも重要です。自分の研究が将来的にどのような人々の役に立つのか、どのような問題の解決に寄与するのかを考えることで、日々の作業により大きな意味を見出すことができます。

学びそのものを価値として認めることも大切です。研究の過程で得られる知識、スキル、洞察は、それ自体が価値のあるものです。「役に立つかどうかわからない」研究であっても、学ぶこと、理解することには本質的な価値があります。

挫折したときの意味の再発見

研究生活には必ず困難な時期があります。実験がうまくいかない、論文がリジェクトされる、将来への不安が大きくなる——そんなとき、仕事の意味を見失いがちです。

そのような時こそ、初心を思い出すことが重要です。なぜ研究を始めたのか、何に興味を持ったのか、どのような問いに答えたかったのか。最初の動機を振り返ることで、一時的に見えなくなった意味を再発見できることがあります。

視点を変えることも有効です。個人的な成功だけでなく、分野全体への貢献、後輩の育成、科学的知識の蓄積など、より広い視点から自分の活動の意味を捉え直してみましょう。

休息と距離を取ることも時には必要です。仕事から少し離れて、家族や友人と過ごしたり、全く違う活動に取り組んだりすることで、新しい視点から仕事の意味を見直すことができます。

この章のまとめ

仕事の意味は、外部から与えられるものではなく、自分自身の価値観、成長、そして他者とのつながりの中で見つけ、作り出していくものです。研究という仕事は、未知への挑戦、長期的視野、高い自由度という特徴を持ち、深い意味を見出す可能性に満ちています。

困難な時期には意味を見失うこともありますが、初心に返り、視点を変え、適切な休息を取ることで、再び意味を発見することができます。最終的に重要なのは、仕事が人生の一部として調和し、あなた自身の成長と他者への貢献につながることなのです。

コラム:真面目に過ごさない大学生の自己矛盾

大学生活は自由度の高い期間です。時間の裁量は大きく、授業に出る・出ない、何を学ぶか、誰と関わるか、ほとんどを自分で決めることができます。 この「自由さ」は魅力である一方、思考停止のまま過ごすと、取り返しのつかない損失を生む可能性も孕んでいます。

現代の日本で、大学に進学するには国公立でも年間約50万円、私立では100〜150万円の学費がかかります。 それだけの投資をして大学に入ったにもかかわらず、授業には最低限しか出ず、大学のリソース(図書館、教員、ゼミ、研究支援、キャリア相談等)も活用せず、空いた時間のほとんどをアルバイトや娯楽に費やす学生が少なくありません。

もちろん、遊びやアルバイトを否定するつもりはありません。むしろ、学外での経験は人間性や視野を広げる上で重要です。 しかし、問題はそこに 戦略も意識もなく、大学という「知の環境」をみずから捨てているかのような態度が見られること です。

年間数十万円のためにバイトに明け暮れ、本来100万円以上の価値があるはずの「大学という機関の知的リソース」を十分に使わずに過ごす。 これは、経済的にも時間的にも 極めて非効率な投資行動 です。

では、なぜこのような自己矛盾が起こるのでしょうか? ひとつの背景には、 学費を自分で負担していないため、学びの価値をリアルに実感できていない という点があるかもしれません。あるいは、「とにかく卒業すればいい」という資格主義的な発想に縛られている可能性もあります。

確かに、日本社会では「大卒資格」が一定のキャリアの入り口になっているのは事実です。 しかし、もし大学という場所が「たいした努力をしなくても卒業できる」と知られてしまったら、その卒業証書の価値はどうなるでしょうか? あなたが今得ようとしている「資格」は、本当にあなた自身の努力と能力を反映したものとして信頼されるでしょうか?

あるいは、こう反論する人もいるかもしれません。 「最終的に見るのは卒業証書だけであって、中身なんて関係ない」と。

では、問い返したいと思います。 あなたは、そうしたラベルでしか人を判断しない社会を肯定しますか? 人の価値を、その人の行動や態度ではなく、単なる資格や経歴でしか見ないような、 固定的な観念に囚われた社会や他者と、あなたは本当に向き合いたいと思いますか?

大学とは、「何を学んだか」「どう生きようとしたか」「どのように考えたか」が問われる場であり、そこにこそ本質的な価値があるはずです。

その価値を放棄したまま卒業証書だけを得ようとする態度は、短期的には都合がよく見えても、長期的には自分の人生に対する信頼感を削っていくことになりかねません。

生産的な営みとしての研究

人の営みには、いろいろある

食べる、寝る、働く、遊ぶ、育てる、創る。 人間は生きているかぎり、何かしらの営みを続けています。どれも大切ですし、どれかが優れているという話でもありません。

ただ、その中には「消費的な営み」と「生産的な営み」があります。 前者は、エネルギーや時間を使って現状を維持したり快楽を得たりするもの。後者は、自分や他者にとって新たな意味や価値を生み出すもの。

この章では、研究という行為を 「生産的な営み」 として捉える視点を提示します。 すぐに役に立つとは限らない。 目に見える成果が出るとは限らない。 それでも、研究が意味のある営みだとすれば、それはなぜか。 そしてそれは、あなた自身の人生の中でどのような位置を占めうるのか。 こうした問いを出発点に、研究の価値を考えていきましょう。

研究とは、「生きるための行為」なのか?

現代において、大学で学ぶこと、研究することの意義はしばしば疑問視されます。 「就職に直結するスキルを得たい」「できるだけ効率よく単位を取りたい」——こうした考え方は現実的であり、理解できます。

けれど、研究はそうした目的と必ずしも一致しません。 たとえば短期的には、研究は「非効率的」に見えるかもしれません。手間がかかり、評価も遅れ、成果が見えにくい。 では、そうした営みは価値がないのでしょうか?

本書では、そうは考えません。 研究とは、「働く」や「生活する」といった日常的な営みとは異なる次元にある、人間にとって根源的な活動のひとつであると位置づけます。 それは、世界に新しい問いを投げかけ、知の地図を少しずつ書き換えていく営みです。

「生産性」の再定義

「生産的」という言葉は、一般的には「効率よくアウトプットを出すこと」と理解されがちです。 しかし、本当にそれだけでしょうか?

ここで改めて考えたいのは、 「生産的」とは何かを新しく生み出すこと、そしてそれが他者や社会にとって意味を持つこと を意味する、もっと広い概念です。

それはモノだけでなく、問い、視点、概念、構造、物語といった「意味の単位」を含みます。 研究とは、まさにそうした意味の単位を生み出す行為です。

概念を提唱し、名付けることの生産性

研究における最も生産的な行為は、新しい概念を提唱し、それに適切な名前を与えることです。

これまで誰も気づかなかった現象や関係性を発見し、それを「○○理論」「△△効果」「××モデル」といった形で名付ける。この行為は、単なる知識の蓄積を超えて、新しい意味の単位を世界に提供する最も価値の高い生産活動なのです。

なぜなら、概念は他の研究者がその概念を使って新しい問いを立て、さらなる発見を生み出す基盤となるからです。一つの概念が生まれることで、その概念を起点とした数多くの研究が展開され、知の共同体全体の生産性が飛躍的に向上します。

データや実験結果は時とともに古くなります。しかし、概念とその名前は、それが本質的であればあるほど、時代を超えて生産的な価値を生み続けます。アインシュタインの「相対性理論」、ダーウィンの「自然選択」、フロイトの「無意識」——これらはすべて、研究者が世界に新たな概念を提唱し、名付けた結果です。これらの概念は、何十年、何百年と生き続け、無数の後続研究の基盤となって、人類の知的生産性を支え続けているのです。

研究という意味生成の営み

研究の本質は、既存の知識や方法をなぞることではありません。 それはむしろ、 世界に新たな問いを投げかけ、あるいは未解決の問いに対して新しい視点やアプローチを提示すること にあります。

過去を継承しながらも、未来に向けて知の地図を描き直していく。 それが研究という営みの根底にある役割です。

このように捉えると、研究は経済的な成果や即効的な成果とは異なる軸での「生産性」を持っています。 すぐには役立たないかもしれない。けれど、数年後、あるいは数十年後に別の文脈で誰かの問いに応えることがある。 そうした 意味の遅延性 を受け入れられることこそ、研究の価値を理解するうえで不可欠な視点です。

なぜ今、研究を「生産的」として捉える必要があるのか

情報が溢れ、AIが自動的に知識を処理する時代において、私たち人間が担うべき役割は変わりつつあります。 単に「知っている」ことではなく、 「何を問いとし、どのような意味を構築するか」 という視点が求められているのです。

つまり、重要なのは「知識の保有」ではなく、「知のオーサーシップ(創造的主体性)」です。 研究は、そのオーサーシップをもっとも直接的に鍛える営みのひとつです。

先行研究をただまとめるだけではなく、自分自身の問題意識と方法によって、新しい意味構造を編み出すこと。 それが誰かの思考を触発し、知の連鎖を生むとき、その行為はまさしく 「生産的」である と言えるでしょう。

本章のまとめ

- 人間の営みには多様な形があり、その中で「生産的な営み」とは、何かを新しく生み出し、他者や社会にとって意味あるものを提示する行為を指す。

- 研究は、「まだ存在しない知」を生み出す営みであり、短期的な成果や効率にとらわれない独自の価値を持つ。

- 「生産性」の概念を単なるアウトプット効率から拡張し、「意味の創出」として再定義することで、研究の根源的な意義が見えてくる。

- 情報社会においては、知識を所有するだけでなく、どのような問いを立て、どのように再構成するかが重要となり、研究はそのオーサーシップを鍛える場となる。

知的生産とは

「学ぶこと」と「生み出すこと」の違いを考えたことはありますか?

大学では多くの時間が「学ぶこと」に費やされます。 教科書を読み、講義を受け、レポートを書き、試験で問われたことに答える。これらはすべて、既にある知識を受け取る、いわば「知識の受容的な運用」です。

一方で、研究はそれとは異なります。 既にある知識を扱うのではなく、「まだ存在しない知」を生み出す営み です。

ここに、学習と研究の根本的な違いがあります。 つまり、 知的生産とは、自分自身の問いを出発点に、世界に新しい意味や構造を与える行為 なのです。

知識を使うことと、知識を作ること

学習は、基本的に「すでに知られていること」を前提としています。良質な知識にふれ、それを理解し、適切に応用することは重要です。 しかし、研究ではそれだけでは不十分です。

- なぜそのように考えられているのか?

- どこまでが分かっていて、どこからが分かっていないのか?

- 自分ならどういう枠組みで捉え直せるか?

こうした問いを起点に、既存の知識を解体し、再構成し、必要ならば別の視点を導入して、 まだ語られていないことを語る試み が始まります。

このプロセスには、単なる知識の使用ではなく、 自分自身の思考による「構造化」 が必要です。 つまり、知的生産とは、知識の「読者」ではなく「著者」になるということです。

知のオーサーシップ(創造的主体性)

情報があふれる社会において、誰もが簡単に知識にアクセスできる時代になりました。 だからこそ重要になるのは、「知っている」ことではなく、「それをどう再構成するか」です。

- どのような問題を問題だとみなすのか

- 何を重要だと判断するか

- どんな言葉で説明し、他者と共有するか

このような選択と判断を引き受ける態度を、ここでは 知のオーサーシップ(authorship) と呼びます。 研究とは、まさにこの知のオーサーシップを鍛える営みなのです。

なぜ知的生産は価値があるのか?

知的生産は、すぐに役に立つことが保証されているわけではありません。 にもかかわらず、長い時間をかけて研究に取り組む人がいるのはなぜでしょうか?

それは、知的生産が

- 世界の見方を変える

- 他者の思考を触発する

- 社会や技術の変化を導く

といった、 目に見えにくいけれど持続的な影響力 を持つからです。 そして何より、自ら問いを立て、世界に意味を与えるという経験そのものが、人生に深い納得感をもたらすからです。

研究とは、何よりもまず 「自分の問いに、誠実に応える試み」 です。 その試みこそが、人間らしい営みの最たるものであり、「知的に生きる」ということの核心にあるのではないでしょうか。

知的生産と「積極的に生きる」ということ

知的生産とは、自ら問いを立て、意味を構築し、世界に向けてそれを提示する営みです。 それは、ただ「知る」ことにとどまらず、 知識を「使う」ことに目的を持った学び へと導いていきます。

この姿勢は、「積極的に生きる」ということと深く結びついています。 つまり、自分の知的態度を「受け身のインプット」から「アウトプット志向のインプット」へと転換することです。

- 何のために学ぶのか?

- 誰のために問いを立てるのか?

- 何を伝えたいのか?

こうした問いをもつことで、 知識の受容行為は一気に濃密で能動的なもの になります。 この転換は、情報が過剰に存在する現代において、知的に生きるための戦略としても極めて有効です。

本節のまとめ

- 知的生産とは、「知る」ことを超えて、自分自身の問いに基づき新しい意味や構造を世界に与える営みである。

- 学習と研究の違いは、「既存の知識を受け取るか」「未知の知を生み出すか」にあり、後者には思考の構造化とオーサーシップが不可欠である。

- 自分の視点をもとに知識を再構成しようとする態度は、「積極的に生きる」姿勢と深く関係しており、現代的な知的戦略でもある。

創造と反復

研究はクリエイティブな営みか?

「研究ってクリエイティブですね」と言われることがあります。 たしかに、何かを新しく生み出すという点では、研究は創造的な営みです。 けれど、その創造は芸術やデザインのような「ひらめき」や「センス」によるものではありません。

研究における創造性は、 地味で地道な反復の中からじわじわと形になっていく ものです。

- 論文を何本も読む

- 調査や実験を何度もやり直す

- 仮説を立て、検証し、破綻し、また考え直す

- 書いては直し、読み返しては構造を見直す

そうした 「考え続ける時間の蓄積」こそが、研究における創造の実態 なのです。

反復からしか見えてこないものがある

初めて読んだときにはただの情報だった論文が、何度も読んでいるうちに構造や問いの含意が見えてくることがあります。 自分では完璧だと思っていたアイデアが、繰り返し人に話すうちに、根本的な見落としに気づくこともあるでしょう。

繰り返すからこそ、思考が深まり、視点が磨かれる。 それは単なる作業の反復ではなく、 同じ対象に何度も向き合うことで、思考の構造が洗練されていくプロセス です。

この「反復によって生まれる創造」は、研究者の態度の核をなすものです。

なぜ創造に時間がかかるのか

現代は「即時性」が重視される時代です。 すぐに答えが出る、すぐに役立つ、すぐに評価される——そうした期待が社会のあちこちに見られます。

しかし、創造とは本質的に「遅い」行為です。

- 本当に面白い問いを見つけるには時間がかかります。

- 深い理解や、意外性のある視点は、一夜にして得られません。

- 書くたびに思考が更新され、表現が練り直されます。

「時間をかけて、考え続けることに耐える」こと。 この忍耐と継続のなかに、研究における創造の土壌があります。

創造性とは、才能ではなく姿勢である

「自分にはセンスがないから」「創造的じゃないから」と感じる人もいるかもしれません。 しかし、研究における創造性は、特別な才能ではなく、 問いを持ち続ける姿勢と、繰り返し考える意志 から生まれます。

つまり、創造とは何か思いつくことではなく、 思考をあきらめないこと なのです。

だからこそ、誰でも研究者としての創造性を育てていくことができる。 そしてその積み重ねが、やがて世界にとって意味のある知となって現れていくのです。

本節のまとめ

- 研究における創造性は、ひらめきや才能ではなく、問いを持ち続け、地道な反復を積み重ねる姿勢のなかで育まれる。

- 同じ対象に繰り返し向き合うことで、思考の深さや視点の解像度が増し、新しい発見や理解が生まれていく。

- 創造は「即効性」や「効率」とは対極にあるプロセスであり、「考え続けることに耐える力」こそがその土台である。

- 創造性とは、才能ではなく態度であり、誰もが鍛え、実践できるものとして位置づけられる。

コラム:アウトプット主導の時代における学び

かつて、学びとは「できるだけ多くの知識を蓄えること」だと考えられていました。 しかし、情報が溢れる現代では、その発想はむしろ弊害を生みます。

今やスマートフォン一つで、膨大な情報が私たちに流れ込んできます。 ニュースアプリ、SNS、動画プラットフォーム、通知、AIレコメンド——何もしなくても情報は向こうからやってくる。

その結果どうなるか。 自分が何を知りたいのかも分からないまま、無目的に情報を消費する習慣が身についてしまいます。 X(旧Twitter)を開いたつもりが30分経っていた、Instagramのリールを次々に見てしまっていた、そんな経験は誰しもあるのではないでしょうか。

こうした情報の洪水のなかでは、 情報に触れている時間が多いのに、考える時間はどんどん減っていく という逆説が起こります。

だからこそ、いま必要なのは「アウトプットを前提としたインプット」という視点です。

- 書くために読む

- 話すために調べる

- 自分の問いを持って情報に向き合う

このように、「使う」ことを前提に情報を扱うことで、知識の定着率も、理解の深さも、判断の質も大きく変わります。 何より、自分の関心や問いに沿って情報を収集・編集すること自体が、 知的な自己形成のプロセス となるのです。

無目的な情報消費をやめ、 「何を知りたいのか」「何のために学ぶのか」からスタートする 。 それは、単なる効率の話ではなく、 どんな人間でありたいかという生き方の選択 でもあります。

情報が多すぎる時代においては、ただ受け取る人ではなく、 自分の文脈で情報を使いこなせる人になること が、知的に生きるうえでの鍵となるのです。

困難に立ち向かう心構え

なぜ、困難に立ち向かう心構えが必要なのか?

研究という営みは、知的で創造的である一方で、しばしば困難を伴います。 先が見えない、結果が出ない、自信が持てない、自分の問いが価値あるものか分からない。 こうした葛藤に直面したことのある人は、決して少なくないはずです。

むしろ、 困難と無縁の研究者は存在しない といっても過言ではないでしょう。 本章では、そうした困難にどう向き合うべきか、どのような心構えで乗り越えていくべきかを考えます。

困難は「敵」ではない

まず強調しておきたいのは、困難は決して研究の「外側」からやってくるものではない、ということです。

- 調査が思うように進まない

- 先行研究を読んでも意味が分からない

- アイデアが空回りする

- 指導教員にうまく説明できない

こうした現象は、「自分がダメだから起こること」でも、「何かを間違えているから」でもありません。 それらはむしろ、 問いを真剣に考え、未知に向かおうとする人間の自然な通過点 なのです。

困難に遭遇しているということは、あなたが本気で研究と向き合っている証拠でもあります。

不安や挫折にどう向き合うか

困難に直面したとき、私たちはしばしば次のような感情に苛まれます。

- 自分には向いていないのではないか

- こんなことに時間を使っていていいのか

- 他の人の方がよくできているように見える

けれど、こうした感情は非常に人間的で、むしろ「問いを持って生きている人」ほど強く感じるものです。 研究に限らず、 創造的な営みには常に「自分の限界との対話」がつきまといます 。

大切なのは、不安や迷いそのものを否定するのではなく、 その感情とどう付き合うかを学ぶこと です。

「正解のなさ」を引き受ける

多くの学生は、これまでの教育のなかで「正解のある問い」に慣れてきました。 しかし、研究においては、明確な正解がない、あるいは複数の答えが並立する状況が前提になります。

- 誰もやっていないテーマに取り組む

- 何を重要とみなすかを自分で決めなければならない

- 自分の問いがどのような文脈に位置づくのかを探らなければならない

こうした「構造の不確定性」は、最初は強い不安を生みます。 けれど、それこそが 研究者としての自由と責任の源泉 でもあります。

研究とは、他人が決めたルールのなかで答えを出す営みではありません。 自分自身で、問いを、文脈を、基準を構築していく営みなのです。

困難を成長のきっかけにする

困難に直面したとき、そこで立ち止まり、考え、乗り越える努力をした経験は、結果として あなたの思考力・表現力・忍耐力・共感力 を深めていきます。 研究の困難とは、言い換えれば「成長を引き出す装置」でもあります。

そして一度そのプロセスを経験した人は、今後どんな課題に直面しても、「これは乗り越えられるものだ」と構造的に理解できるようになります。 研究で得られるのは知識だけでなく、そうした思考の筋力なのです。

本章のまとめ

- 研究という営みには困難がつきものだが、それは失敗ではなく、思考と成長のプロセスである。

- 不安や挫折は、問いを持って真剣に生きている人にこそ訪れる自然な感情であり、それにどう向き合うかが重要である。

- 研究における「正解のなさ」は、自由であると同時に責任を伴う創造の領域である。

- 困難は研究者としての人格と力量を育てるための契機であり、それを引き受けることが、知的に成熟するということの一部である。

失敗との付き合い方

失敗は「異常」ではない

研究をしていると、思い通りにいかないことに何度も直面します。 実験がうまくいかない、仮説が立証できない、論文が通らない、指導教員とうまく話がかみ合わない。 そうした経験に触れて、「自分は向いていないのでは」と不安になることは、誰にでもあるはずです。

けれど、失敗は決して「異常事態」ではありません。 むしろ、研究という営みの本質そのものです。

- 思考は常に試行錯誤の連続である

- 多くの仮説は否定されることで進歩する

- 他者からの問いや批判は、理解を深めるための鏡になる

こうした失敗やつまずきは、 成長の前提条件 とすら言えます。

批判は研究の核である

研究において「批判」は、他者を攻撃する行為ではありません。 それは、議論を通じて問いを磨き、知の地図を描き直すための、ごく基本的な態度です。

- その問いはどの文脈に位置づけられるのか?

- 仮説と証拠の論理関係は適切か?

- 別の見方は可能ではないか?

こうした指摘は、相手の問いを本気で受け止めているからこそ生まれるものです。 批判とは、知的共同体における誠実な対話のかたちなのです。

研究批判と人格否定を区別する

とはいえ、批判を受けたときに傷つくことはあります。 研究には自己の考えが深く反映されるため、それが否定されると、自分自身を否定されたように感じることもあるでしょう。

しかし、ここでしっかり区別したいのは、 研究に対する批判と、あなた自身への否定はまったく別物だということ です。

- アイデアが不十分だったとしても、あなたの価値が下がるわけではありません。

- 説明がうまくできなかったとしても、あなたの知性が否定されたわけではありません。

「あなたの問い」への問い返しは、「あなた自身」への攻撃ではない。 この区別を冷静に理解することが、批判と向き合う第一歩です。

批判を受け止める心の持ち方

それでも、批判を受けるのは気持ちのいいことではありません。 ただし、それは「あなたの問いが、他者にとっても思考に値するものだった」という証拠でもあります。

- 反論されるということは、誰かが本気で向き合ってくれているということ。

- 疑問を投げかけられるということは、その問いが他者の認識に何らかの作用を与えたということ。

つまり、 批判とは、あなたが知の共同体に加わった証でもある のです。

失敗が蓄積になる世界

研究にはもうひとつ特有の側面があります。 それは、 失敗すら「蓄積」になる という点です。

- 上手くいかなかったアプローチが、次の誰かの設計の出発点になる

- 仮説が否定された事例が、後の研究の制約条件として意味を持つ

- 自分のつまずきを共有することが、他者の学びを助ける

このように、研究においては うまくいかなかった経験そのものが、知の資源として活かされる可能性を持っています 。

本節のまとめ

- 研究における失敗は避けるべきものではなく、構造的に組み込まれたプロセスである。

- 批判は知的対話の核であり、問いや方法を高めるために不可欠な行為である。

- 研究に対する批判と、人格否定は別物であり、その違いを理解することが重要である。

- 批判を受けることは、知の共同体の一員として受け入れられたことの証でもある。

- 研究の世界では、失敗すら蓄積となり、後の問いに資する「素材」になる。

内発的動機付け

なぜ研究を続けられるのか?

研究は、外からの評価や報酬がすぐに返ってくる営みではありません。 むしろ、長い期間にわたって見えないトンネルを進んでいくような感覚が続くこともあります。

そんな中で、なぜ研究を続けられるのか? その鍵となるのが、 内発的動機付け(intrinsic motivation) です。

内発的動機とは?

内発的動機とは、 外部からの報酬や評価ではなく、行為そのものへの関心や喜びに支えられた動機づけ です。

- 「分からなかったことが少し分かった」ことの嬉しさ

- 「まだ誰も知らないことを自分が明らかにしようとしている」高揚感

- 「この問いについては、誰よりも考えてきた」という誇り

こうした感情があるからこそ、困難を超えて、問いを追い続けることができるのです。

内発的動機はどう育つのか?

「最初からそんな気持ちは持てない」と思う人もいるかもしれません。 けれど、内発的動機は才能ではなく、 育つもの です。

- 自分なりの問いを立てる

- 小さくても「意味がある」と思える手応えを得る

- 思考や試行の中に面白さを見出す

こうしたプロセスを丁寧に重ねることで、研究そのものが「自分ごと」になっていきます。

動機の多層性を理解する

もちろん、すべての行動が「好きだから」「面白いから」だけで動くわけではありません。

- 単位が必要だからやる

- 締め切りがあるから書く

- 人に認められたいから頑張る

これらも立派な動機です。ただし、 外発的動機だけに頼っていると、継続性や納得感に乏しくなっていく ことがあります。

だからこそ、 外的な要請のなかにも「自分なりの意味」を見つける視点が重要 です。 その積み重ねが、やがて内発的な動機へとつながっていきます。

本節のまとめ

- 内発的動機付けとは、研究を続けるうえでの最も持続的で深い原動力となる。

- これは生まれつきの性質ではなく、「自分の問いを持つ」「意味を感じる」という体験のなかで育っていく。

- 外的動機と内発的動機は両立しうるが、後者を育むことが長期的な研究活動の納得感と成長につながる。

コラム:信頼のある場でこそ批判が生きる

研究では、批判や指摘をし合うことがごく自然に行われます。むしろ、それこそが研究の醍醐味であり、本質でもあります。

とはいえ、「指摘されるのが怖い」「自分の意見が否定されるのでは」と感じる人もいるかもしれません。そうした不安があると、本来は創造的であるはずの議論が、防衛的な空気になってしまいます。

だからこそ大事なのが、 信頼 です。

研究室やゼミでの議論は、個人同士が競い合っているのではなく、 共通の問題に対して知恵を持ち寄る場 です。つまり、敵味方ではなく、 「仲間同士で、難しい問いに立ち向かっている」関係 です。

このことが実感できているとき、たとえ厳しい指摘を受けたとしても、それを敵意ではなく、 対等な協力 として受け取ることができます。そうした土台は、形式的な議論だけでなく、 日常の関わりのなかで築かれていく ものです。

飲み会でも、BBQでも、ボードゲームでも、何でも構いません。研究室という空間で、 研究以外の姿を知り合えるような交流 があると、議論の空気は大きく変わってきます。

「この人も悩んでいるんだな」「思ったより似たようなことで詰まっているんだな」——そんな発見が、 批判を恐れない対話の雰囲気 を育てていきます。交流が苦手な人も、無理をする必要はありません。ただ、雑談をしたり、共通の活動をしたりする中で、少しずつ 安心して話せる関係 は築かれていきます。

また、 誰かの真剣な取り組みをからかったり、茶化したりしない空気 も大切です。お互いの関心やモチベーションを尊重し合うことが、 切磋琢磨と自由な探究心が両立する文化 をつくります。

誰かの挑戦が、誰かの刺激になる。誰かのつまずきが、他の誰かの理解を深める。そうした連鎖が生まれる場所では、批判も議論も、 建設的で前向きなものとして自然に機能 します。

研究には不安や孤独がつきものです。だからこそ、 「自分は一人ではない」と思えることが力になります 。研究室の仲間が、それぞれの問いを抱えながら同じ地平に立っている。そんな実感があるだけで、議論はぐっと柔らかく、豊かなものになっていくのです。

批判や対話が怖くなくなるのは、 知的に成熟するからだけではありません 。 人として、そこに安心していられることが、前提として何より大切 なのです。

「研究者」になるという選択

「研究者になる」とはどういうことか?

「研究者になる」という言葉を聞いたとき、どんなイメージを思い浮かべるでしょうか? 大学の教員? 研究所の職員? 白衣を着てラボで働く人? それとも論文を日々書き続けている人?

たしかにそれらは、いずれも研究者の一つの姿です。 けれど、ここで強調しておきたいのは、 研究者であるかどうかは「職業」だけでは決まらない ということです。

大学の学部生であっても、卒業研究に取り組む時点で、あなたはすでに「研究者」です。 修士課程であれ、博士課程であれ、さらにはアカデミアや企業に進んだ先でも、 研究者であることは、何を問い、どう向き合うかという「態度」や「姿勢」の問題でもある のです。

この章では、学生から職業としての研究者に至るまで、 研究者のマインドと、その多様なかたち を段階的に整理しながら、それぞれのメリットとチャレンジについて考えていきます。

学部生としての研究者

卒業研究は、大学教育の中でもっとも研究者的な態度が問われる場です。

- 自分でテーマを決める

- 自分の問いを探す

- 先行研究を読み、方法を選ぶ

- 結果をまとめ、発表する

これらはすべて、研究者の基本動作です。 つまり、 たとえ1年間であっても、学部生は「小さな研究者」になれるのです。

ただし重要なのは、「卒業研究を受講する学生」として過ごすのか、あるいは 「卒業研究を通して研究に取り組む駆け出しの研究者」として自覚を持つのか という分かれ道に、すでに立っているということです。

この違いは、研究への取り組み方だけでなく、学びの深さや充実感、成長のスピードに大きな影響を与えます。 一人前ではなくとも、 学部4年生の時点から、一人の研究者として歩み始めることが求められている のです。

この期間で得られる最大の学びは、「問いを持つとはどういうことか」を身体感覚として理解できること。 それは今後どんな道に進んでも、思考と行動のベースになります。

メリット:

- 初めて「自分の問い」を持ち、仮説や根拠という論理的態度を実感できる

- 批判と対話の文化に触れることで、知的共同体の一員としての自覚が育つ

- 成果が小さくても、自分の問いに向き合った実感が得られる

チャレンジ:

- 正解のない状況に慣れておらず、迷いや不安が強く出る

- 指導教員との関係性に影響されやすく、自己裁量の感覚を掴みにくい

修士課程における研究者

修士課程では、より専門的な領域での研究が求められます。 自分の問いを先行研究の中に位置づけ、 他者にとっても意味のある問いへと整えていくプロセス が中心になります。

また、研究室内のゼミや学会など、 知的コミュニケーションの場に積極的に参加しはじめる時期 でもあります。

メリット:

- 自分の研究が「社会の中の問い」と接続しているという実感が得られる

- 分野ごとの慣習や理論に精通し、批判的な対話に加われるようになる

- 単なる知識の再生産を超えた、独自性のある問いが見え始める

チャレンジ:

- テーマ設定の難しさ(広すぎても狭すぎても破綻する)

- 構想・計画・執筆・修正のサイクルに耐える思考体力が必要になる

- 限られた期間の中で成果を出すことに焦りが生まれやすい

博士課程における研究者

博士課程は、研究者としての「自己設計」が本格的に始まるステージです。 問いを立て、方法を選び、成果を発表し、批判を受け、再構築する。 このサイクルを 自律的にまわす力 が求められます。

さらに、教えること(TA・RAなど)や他者の研究にコメントする場面も増え、 知的な支援者としての役割も同時に担うようになります。

メリット:

- 研究の構造と文化を内側から理解できる

- 独創的な研究を深め、専門分野に貢献する可能性が現実味を帯びてくる

- 知の共同体の中で、自らの立場や問いを言語化する力がつく

チャレンジ:

- 経済的・心理的に孤独になりやすく、自律性と支援のバランスが重要

- モチベーション管理や時間の使い方に高い自己統制が求められる

- 成果主義的な競争にさらされ、比較によって疲弊しやすい

職業としての研究者

アカデミアや企業、公共研究機関などで、研究を職業として担う段階。 「研究者として生きていく」とは、単に問いを深めるだけでなく、 資金・人材・社会との関係を設計する存在になる ということでもあります。

また、 教育者・管理者・実務者としての顔も増える ため、純粋に「考える時間」をどう確保するかが課題にもなってきます。

メリット:

- 専門性を軸にした生涯の探究と貢献が可能になる

- 知の公共性に触れながら、社会に影響を与える実感が得られる

- 学生や後進と関わることで、問いが更新され続ける

チャレンジ:

- 成果主義的な評価構造と不安定な雇用条件にさらされることもある

- 研究以外の業務(審査・授業・事務)との両立が必要

- 「続けること」そのものが努力と工夫の対象になる

本章のまとめ

- 「研究者になる」ということは、職業的な肩書き以上に、 自分の問いを持ち、考え抜こうとする知的な姿勢の選択 である。

- 学部・修士・博士・職業の各段階で求められる資質や挑戦は異なるが、いずれも研究者としての成長のプロセスを含んでいる。

- 小さな問いであっても、 自分の問いを持つことが「研究者として生きる」最初の一歩 である。

研究者の人生のパス

研究者の役割と求められる資質については、第2部:研究者とは何かで詳しく解説しています。

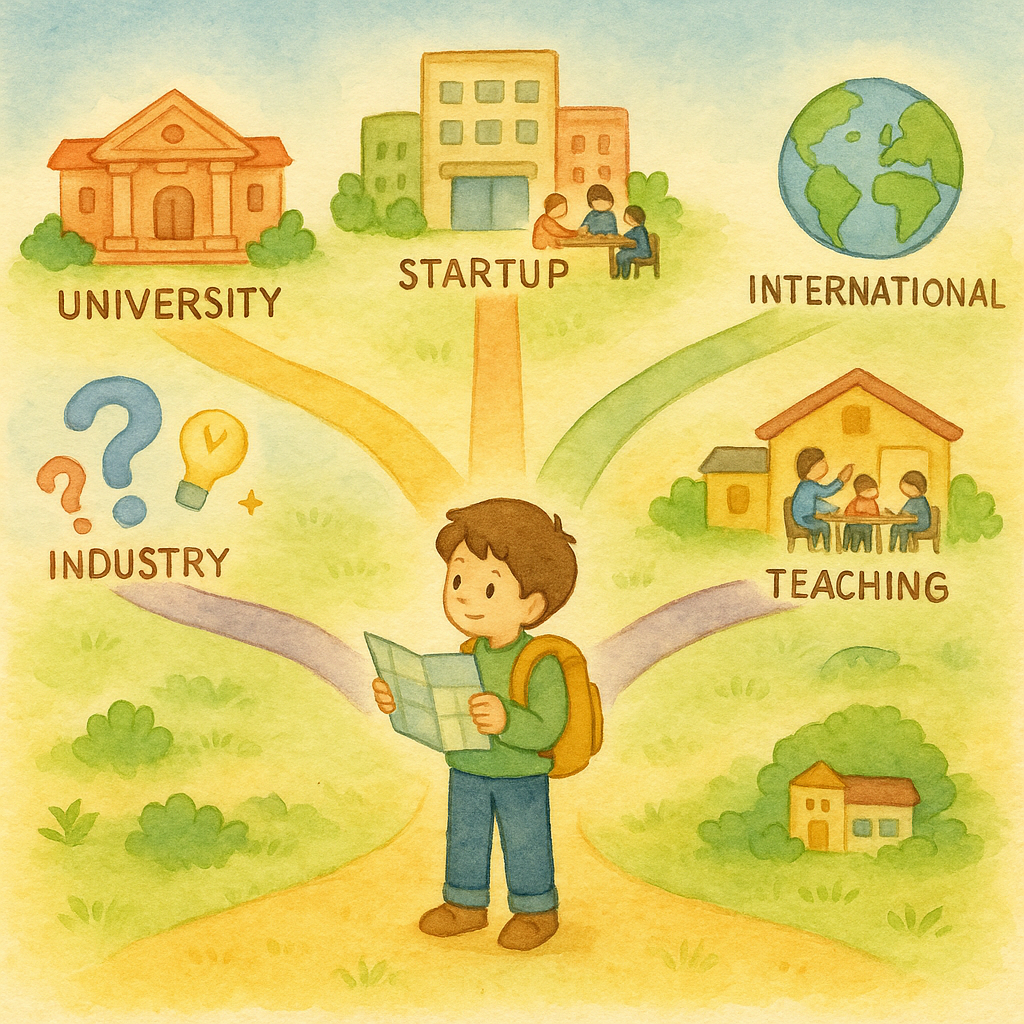

「一本道ではないキャリア」の時代に

かつては、「研究者になる」とは博士課程に進み、大学に職を得て、研究と教育に専念するという、比較的明確な一本道のように語られることが多くありました。

しかし今、そのパスは大きく多様化しています。

- 博士号を取得した後に企業で研究を続ける人

- 博士課程を経ずに、修士修了で研究支援職や開発職に就く人

- 海外で研究拠点を持ちながらプロジェクト単位で動く人

- ポストを持たず、複数機関を横断しながら知的活動を続ける人

こうした実践の広がりは、研究者という存在が、 組織や制度の枠組みだけでは語れない生き方そのものになりつつある ことを示しています。

「研究者として生きる」とはどういうことか

本書では、「研究者として生きる」ということを、次のように広く捉えたいと思います。

問いを持ち、その問いに向かって思考と行動を続けていく姿勢を、人生の軸のひとつとして選び取ること。

それは必ずしも、大学に残ることや研究職に就くことだけを意味するものではありません。 ビジネスの現場でリサーチャーとして活動する、教育や政策領域で調査と理論を活かす、あるいは個人の表現活動として研究を続ける。 研究者の人生は、いまや「問いをどう持ち続けるか」という選択によって開かれる複数のレイヤーを持っています。

ステップごとの選択とそのゆらぎ

もちろん、研究者としての人生には、制度上のステップや現実的な制約があるのも事実です。

- 博士進学の判断

- 博士後期課程の中での進路決定

- ポスドクや任期付き職の継続性

- 研究と生活・家族・地域社会との両立

これらは一つひとつが重要な判断であり、同時に不確定性を伴います。 しかし、だからといって、「成功するルート」が一つしかないわけではありません。

むしろ、 キャリアの途中で方向転換したり、分岐したりしながらも、問いを持ち続けることで研究者であり続ける人 がたくさんいます。

- 企業研究職からアカデミアへ戻る

- フルタイム研究職ではなく、パラレルな実践者として活動する

- 一時的に研究を離れたのち、再び問いに立ち戻る

こうした選択肢を排除するのではなく、 研究者として生きることの持続可能性を、自分の中に再定義しながら模索していく姿勢 こそが、これからの研究者に必要な力かもしれません。

「研究を続けること」を支えるのは何か

研究は孤独で、不安定で、成果の見えづらい営みです。 それでも、多くの人が問いを抱え続けるのはなぜでしょうか?

それは、

- まだ語られていない世界を、自分の言葉で記述したいという思い

- 誰かの問いに応答することの喜び

- 自分の問いが、誰かの人生とつながるかもしれないという希望

といった、 「知と関係性」に根ざしたモチベーション があるからです。

そしてもうひとつ、それを支えてくれるのは、 自分のことを研究者として見てくれる人がいる という実感かもしれません。 仲間やメンター、読者、学生、家族。 彼らとの関係のなかで、「問い続ける自分」を信じられるようになっていくのです。

本節のまとめ

- 研究者としての人生パスは多様化しており、必ずしも一つの制度的キャリアに限定されない。

- 研究者とは、「問いを持ち続けること」を人生の軸として選ぶ存在である。

- キャリアの中での揺らぎや分岐はあってよいし、それ自体が研究者としての経験と成長につながる。

- 研究を続けるには、問いのモチベーションと、自分の存在を支える関係性が大きな力となる。

関連セクション:

- 第2部:研究者とは何か - 研究者の役割と求められる資質

- 第8部:研究者のキャリアと未来 - 具体的なキャリア選択と展開

コラム:進学判断のリアル

大学院に進学するのは、今や珍しいことではありません。 特に理系の領域では、「修士課程まで進むのが当たり前」という空気がある場合も多いでしょう。 それはある意味で自然な流れですが、一方で本来は「進学する」という選択そのものに、もっと意識的になる価値があります。

まず、修士課程に進むことは、単なる学歴の上積みではなく、 より深く問いに向き合う時間を得ること です。 知識や技法を磨き、他者と議論し、問いを研ぎ澄ませる2年間は、社会に出たときにも決定的な違いを生む基盤になります。

博士課程については、さらに重要な話があります。 博士号は、非常に強力な訓練の証明書であり、「世界で一人しか語れない問いを持つこと」を目指す資格でもあります。 もちろん経済的・精神的に簡単な道ではありません。 けれど、奨学金や支援制度も近年は整備が進みつつあり、挑戦する価値は大きいといえます。

ただし、現実的な側面も理解しておく必要があります。

特に修士から博士に進む場合、単に「流れで進学する」という発想は危険です。 博士課程では、 適格性(自律性、問いの独自性、思考体力、長期的モチベーション)が問われます。 加えて、「3年で卒業したい」という希望を抱く人は多いですが、実際には 5年、6年かかるケースも珍しくない ことは知っておくべきです。 時間的・経済的・心理的なリスクを自覚したうえで、納得感を持って選択することが大切です。

最後に強調しておきたいのは、進学は「逃げ道」ではなく「探究の選択」であるということです。 自分の問いに誠実に向き合いたいと思ったとき、大学院や博士課程は、その挑戦に応えるフィールドとしてとても魅力的な場所です。 だからこそ、「みんな行くから」ではなく、 「自分は問いを続けたいか」という視点で判断する ことを、ぜひ心がけてください。

第2部の概要

第2部「研究の全体像と基本理解」では、研究という営みの核心を探り、その全体像を把握することを目指します。

研究はただ知識を集める活動ではなく、問いを立て、応答し、他者と知を共有する営み です。 この部では、そうした営みの構造を明らかにし、学術研究や研究者の役割、 さらには個人にとっての研究の意味を一つひとつ問い直していきます。

この部では、まず研究するということ、つまり問いを立てることの意味と未知に向き合う態度について考察します。次に、学術研究の役割と自由と責任、そして論文や学会の価値と意味を探ります。続いて、研究者とは何かという問いを通じて、研究者の役割や資質、多様性について理解を深めます。最後に、これらすべてをあなた自身の問いに引き寄せ、個人の動機とキャリアとの接続について考えます。

これらを通じて、研究を 個人の好奇心と社会的営みの交差点 として捉え直し、 自分自身の研究をより深く理解する視点を提示します。

研究の基礎を身につけたい人も、研究の意義に迷いを感じている人も、 この部を読みながら、ぜひ「自分はなぜ研究をするのか」を考えてみてください。研究者になるということは、単に職業を選ぶことではなく、知的探究を通じて世界に貢献する生き方を選ぶことでもあるのです。

研究するということ

研究の入り口に立つとき

大学の研究室に入り、研究を始めるとき、多くの人は胸の高鳴りとともに、漠然とした不安を感じます。 「研究って、何をすることなのだろう?」「自分にできるのだろうか?」 こうした問いが頭をよぎったことがある人は少なくないでしょう。

私たちは「研究」という言葉から、実験、データ分析、論文執筆、プレゼンテーションなど、さまざまなイメージを思い浮かべます。 けれども、これらはあくまで表層です。研究の核心はもっと根源的なところにあります。 それは、 「問いを立て、それに応答する営み」 です。

問いを立て、未知に挑む営み

なぜそれはそうなっているのか。他にもっと良い説明はないか。既存の枠組みでは見落としている視点はないか。 こうした問いを自分で立て、調べ、考え、試し、他者に伝える―― これこそが研究の本質です。

問いは単なる好奇心の発露ではありません。世界の中に潜む「ずれ」や「違和感」を敏感にとらえ、 それに正面から向き合おうとする態度そのものです。 そしてその過程は、決して平坦ではありません。未知に立ち向かうとき、私たちはしばしば不安や失敗、批判に出会います。 けれども、そうした挑戦こそが研究の面白さであり、価値なのです。

知の共同体の中で問いを磨く

研究は決して孤独な自己満足ではありません。 論文、学会、研究室の議論、査読、発表といったあらゆる場面で、私たちは他者と知を共有し、意見を交わし、問いを磨き続けます。 他者が理解できる問いを立て、納得できる方法を選び、検証可能な形で結果を示す―― 研究は常に 「知の共同体」 の中で進む営みなのです。

創造と再構築の往復運動

重要なのは、研究が単なる破壊や否定の作業ではないということです。 既存の知識を受け継ぎ、問い直し、新たに構築し直す。 つまり、 創造と再構築の往復運動 です。 この運動の中で、研究者は世界の見方を更新し、時には学問そのものの方向性を変えることさえあります。

概念を提唱し、名付けることの本質

研究の最も深いレベルでは、新しい概念を提唱し、それに適切な名前を与えることが行われています。

これまで誰も気づかなかった現象や関係性を発見し、それを「○○理論」「△△効果」「××モデル」といった形で名付ける。この行為こそが、研究の核心であり、論文として後世に残る最も価値のある成果なのです。

なぜなら、概念は単なる発見を超えて、世界の見方を変える力を持つからです。適切に名付けられた概念は、他の研究者がその概念を使って新しい問いを立て、さらなる発見を生み出す基盤となります。そして何より、その概念は何十年、何百年と生き続け、人類の知の蓄積として永続的に価値を発揮し続けるのです。

データや実験結果は時とともに古くなります。しかし、概念とその名前は、それが本質的であればあるほど、時代を超えて生き続けます。アインシュタインの「相対性理論」、ダーウィンの「自然選択」、フロイトの「無意識」——これらはすべて、研究者が世界に新たな概念を提唱し、名付けた結果です。

研究とは、究極的には世界に新しい概念を贈る営みなのです。そして、その概念が適切に名付けられ、論文として記録されることで、後世の研究者たちがその概念を基盤として、さらに新しい発見を積み重ねていくことができるのです。

この章のまとめ

- 研究は問いを立て、それに応答する営みである

- 未知に挑戦する勇気と柔軟さが求められる

- 他者と知を共有し、対話を通じて問いを磨く営みである

- 創造は過去の否定ではなく、問い直しと再構築の中に生まれる

- 研究の本質は新しい概念を提唱し、適切に名付けることである

- 概念とその名前は時代を超えて生き続け、後世の研究の基盤となる

問いを立てることの意味

研究は問いから始まる

研究は、情報を集めたり整理したりするだけの営みではありません。 その中心にあるのは、「何を知りたいのか」という問いを立てることです。

大学の研究室に入ったばかりの頃は、この問いを立てる作業に戸惑う人が少なくありません。 「テーマは先生から与えられるものではないのか」「自分に問いを作れるのか」と不安になるのは自然なことです。 しかし、問いこそが研究の羅針盤です。問いがあるからこそ、研究の方向性が定まり、意味のある知見が生まれるのです。

問いはどこから生まれるのか

良い研究の問いは、教科書の最後の練習問題のように、どこかに用意されているものではありません。むしろ、日常の中で感じる小さな「なぜ?」「本当に?」「もしかして?」という疑問から育っていくものです。

例えば、オンライン授業を受けているときに「なぜ対面授業よりも集中しにくいのだろう?」と感じたとします。これは単なる愚痴ではなく、重要な研究の種かもしれません。この疑問を深めていくと、「注意の分散要因は何か?」「画面越しのコミュニケーションの限界は?」「効果的なオンライン学習環境をどう設計すべきか?」といった、より精緻な研究問いへと発展していく可能性があります。

また、既存の研究論文を読んでいるときに「この結果は他の状況でも当てはまるのだろうか?」「なぜこの実験では統制群を設定しなかったのだろう?」といった疑問を持つことも、新しい研究につながる重要な出発点です。

良い問いとは何か

良い問いは、世界に潜む「ずれ」や「違和感」をとらえる問いです。 理論と現実の食い違い、見過ごされてきた問題、既存の枠組みでは説明しきれない現象。 こうした部分に敏感になることで、問いが生まれます。

しかし、ただ疑問を持てば良いというものではありません。研究として成立する問いには、いくつかの条件があります。

検証可能性が最も重要です。「人生の意味とは何か」という問いは哲学的には意味深いものですが、実証的な研究として取り組むには抽象的すぎます。一方、「人生の意味を感じている人とそうでない人の行動パターンにはどのような違いがあるか」という問いであれば、調査や実験によって検証することが可能です。

新規性も重要な要素です。すでに多くの研究で明らかにされていることを、同じ方法で再度確認するだけでは、学術的な貢献は限定的です。ただし、異なる文化や時代背景での再検証や、新しい手法による再検討は、十分に価値のある研究となる場合があります。

社会的意義も考慮すべき要素です。学術的に興味深い問いであっても、それが人間社会や学問分野の発展にどのように貢献するかを説明できることが重要です。「この研究が明らかになったとして、それで何が変わるのか?」という問いに答えられるかどうかが、研究の価値を左右します。

問いを育てるプロセス

重要なのは、問いは最初から完成された形で現れるわけではないということです。 文献を読み、議論し、仮説を立て、試行錯誤を繰り返す中で、問いは少しずつ研ぎ澄まされていきます。 むしろ、問いを育てていくプロセスそのものが研究の醍醐味だと言えるでしょう。

最初に浮かんだ漠然とした疑問を、より具体的で検証可能な形に変換していく作業は、まさに研究者としての思考力を鍛える訓練です。「AIは人間より賢いのか?」という大きな問いから、「特定のタスクにおいてAIと人間のパフォーマンスを比較すると、どのような条件下でAIが優位になるか?」といった、より研究しやすい形への変換が必要になります。

このプロセスでは、指導教員や研究仲間との対話が極めて重要な役割を果たします。自分では気づかない問いの曖昧さや、見落としている観点を指摘してもらうことで、問いはより洗練されたものになっていきます。

問いの広がりと力

問いは個人の関心を超えて、他者や学問領域をも動かす力を持ちます。 他の研究者の共感を呼び、新たな問いを生み出し、分野全体の進歩を促す。 一つの問いが連鎖を生み、時にその分野の見方を塗り替えることもあるのです。

歴史を振り返ると、学問の大きな転換点では、必ず新しい問いが提起されています。「なぜリンゴは落ちるのか?」というニュートンの問いは、古典物理学の礎を築きました。「人間の無意識には何があるのか?」というフロイトの問いは、心理学に新しい領域を開きました。「コンピュータは人間のように考えることができるのか?」というチューリングの問いは、人工知能という分野を生み出しました。

現代においても、「気候変動を食い止めるために技術はどう貢献できるか?」「人工知能と人間の共生はいかにして可能か?」「パンデミックの時代に教育はどう変わるべきか?」といった問いが、新しい研究領域や学際的な取り組みを生み出しています。

問いを立てる技術

問いを立てる能力は、生まれ持った才能ではなく、訓練によって向上させることができる技術です。

読書の習慣を通じて、多様な視点に触れることが基礎となります。自分の専門分野だけでなく、異なる分野の本や論文を読むことで、新しい問いの種を見つけることができます。

日常の観察も重要な訓練です。電車の中で人々の行動を観察したり、SNSでの議論の特徴に注目したり、身の回りの出来事に研究者としての眼差しを向ける習慣を身につけることで、問いを発見する感度が高まります。

他者との対話を通じて、自分の思い込みや前提を見直すことも大切です。異なる背景を持つ人との議論は、自分では当たり前だと思っていたことが、実は特殊な条件下でのみ成り立っていることに気づかせてくれます。

そして、失敗を恐れない姿勢を持つことです。最初に立てた問いが研究として成立しないことは、決して珍しいことではありません。むしろ、多くの問いを試行錯誤する中で、本当に価値のある問いに出会えるのです。

この節のまとめ

研究は問いを立てる営みであり、それが羅針盤となって研究全体の方向性を決定します。良い問いは日常の疑問から生まれ、検証可能性、新規性、社会的意義を備えています。問いは最初から完成しているものではなく、文献調査、議論、試行錯誤を通じて洗練されていくものです。そして優れた問いは、個人の研究を超えて学問分野全体を動かし、新しい知の地平を切り開く力を持っています。問いを立てる能力は訓練によって向上させることができる重要なスキルであり、研究者として成長するための基盤となるのです。

未知に向き合う態度

研究の世界は「わからないこと」であふれている

研究を始めたばかりのとき、まず直面するのは知識の不足ではなく、「わからないことの多さ」かもしれません。 何をすればいいのかわからない、どこから手をつければいいのかわからない、周囲の議論についていけない。 こうした感覚に戸惑うのは、ごく自然なことです。

しかし、それこそが研究の本質でもあります。 研究とは、すでにわかっていることをなぞる営みではなく、まだ解き明かされていないこと、未解決の問い、未整理の現象に挑む営みです。 つまり、「わからなさ」は研究において避けるべきものではなく、むしろ最初の資源であり、出発点なのです。

わからなさを引き受ける

未知に向き合う態度は、単に勇気や根性の問題ではありません。 大切なのは、わからないことを恥じず、正面から引き受けることです。 「なぜわからないのか」「どこが曖昧なのか」「どの部分を切り出せば手がかりが見つかるのか」を問い続ける中で、 私たちは一歩ずつ理解に近づいていきます。

周囲と比べて焦る必要はありません。 むしろ、自分が「わからない」と感じていることに敏感でいるほうが、問いの種を見つけやすいともいえます。 周囲がなんとなく流している疑問を拾い上げることが、研究の突破口になることもあるのです。

不確実性を楽しむ

研究においては、不確実性は完全には消せないものです。 実験結果が予想と違う、分析がうまくいかない、そもそもテーマ設定が適切か不安になる。 そうしたときにこそ、「これこそが研究だ」と自分に言い聞かせることが大切です。

未知と向き合う態度とは、不確実性に押しつぶされないだけでなく、むしろそれを楽しみ、好奇心の原動力に変えることです。 研究者の多くは、そうした感覚の中にこそ、この営みの魅力を見出しています。

この節のまとめ

- 研究は「わからなさ」を出発点とする営みである

- 未知に向き合う態度は、わからないことを恥じず、問い続ける姿勢である

- 不確実性を楽しむ感覚が、研究の魅力を支えている

コラム:なぜ「わからない」を大事にするのか

研究をしていると、誰もが「わからない」という壁にぶつかります。 最初は授業や文献の内容がわからない。少し進むと、実験や分析の結果が予想通りにいかない。さらに進むと、自分が何を問いたいのかさえ見えなくなることもあります。

けれども、この「わからない」という感覚は、実は研究の中でとても重要な役割を果たしています。 わからないからこそ調べ、考え、試し、そしてまた学ぶ。わからなさは、知的好奇心の源泉であり、探究のエンジンなのです。

逆に、「もうわかっている」「これで十分だ」と思った瞬間から、研究は停滞を始めます。 問いが立たなくなり、好奇心がしぼみ、知の前線から遠ざかってしまう。だからこそ、わからないことを正直に認め、その状態にとどまる勇気を持つことが、研究者にとって不可欠なのです。

不安に感じる必要はありません。 「わからない」という感覚を大事にし、それを問いに変えていく力こそが、あなたを研究者として成長させてくれるのです。

この「わからない」状態に耐える力は、詩人ジョン・キーツが「ネガティブケイパビリティ」と呼んだ概念と深く関わっています。不確実性や曖昧さの中にいながら、それでも探究を続ける能力のことです。

研究の初期段階では、このネガティブケイパビリティが特に重要です。答えが見えない中でも、問いを抱き続け、試行錯誤を重ねる。この過程で、徐々に方向性が見えてきたり、新しい発見があったりします。

そして、長期的な視点で見ると、この「わからなさ」への耐性は、心理学者アンジェラ・ダックワースが提唱する「GRIT」—情熱と粘り強さの組み合わせ—へと発展していきます。GRITは、短期的な成果よりも、長期的な目標に向かって継続的に努力する能力です。

研究において、一つの問いを深く追求し続けること、失敗や挫折を乗り越えて探究を続けること、これらすべてがGRITの要素となります。ネガティブケイパビリティで始まった「わからなさ」への耐性が、やがてGRITとして結実し、真の研究者としての基盤を築くのです。

学術研究とは

学術研究の世界に足を踏み入れる

「学術研究」という言葉を聞くと、どこか堅苦しく、敷居が高い印象を抱く人もいるかもしれません。 「専門家が集まって難しい議論をしている」「日常生活とは無縁の、純粋な知の世界」というイメージを持つ人もいるでしょう。

たしかに、学術研究は日々の生活のすぐそばにあるものではありません。 けれども、それは私たちの世界の理解を深め、技術を進歩させ、社会をより良くするための基盤として、私たちの生活を根底から支えています。 学術研究は、決して閉ざされた象牙の塔の中だけで営まれているわけではなく、社会と結びついた知の営みなのです。

学術の役割と価値

学術研究の大きな特徴は、「問いを立てる力」と「知を共有し、積み上げる力」です。 一人の研究者が立てた問いは、他の研究者の議論を呼び、新たな仮説や方法が生まれ、やがて学問全体の進歩につながっていきます。

こうした知の積み上げは、社会に対しても大きな意味を持ちます。 新しい技術の開発、政策の立案、教育の改善、文化の理解―― 学術研究は、見えにくいかもしれませんが、あらゆる場所で私たちの生活を支え、未来を形づくっているのです。

学術の自由と責任

しかし、学術研究には自由と同時に責任も伴います。 何を問い、何を明らかにするのかは研究者自身が決めますが、その成果は共同体に対して説明可能でなければなりません。 また、研究の中立性や公正性を守ることも求められます。

つまり、学術研究は個人の探究心だけでなく、社会的責任の上に成り立つ営みです。 自分の問いが、どのような価値を生むのか、どんな影響をもたらすのかを考えることは、研究者の重要な資質といえるでしょう。

この章のまとめ

- 学術研究は問いを立て、知を積み上げる営みである

- 社会や未来に広く影響を与える基盤としての役割を持つ

- 自由な探究とともに、中立性や公正性という責任が伴う

学術の役割

知を積み上げる営みとしての学術

学術の最も根本的な役割は、知を積み上げていくことにあります。 一人の研究者が見つけた小さな発見は、他の研究者の問いを刺激し、次の探究のきっかけとなり、やがて学問全体の進歩につながります。 こうした知の連鎖が続いていくことで、私たちの世界の理解は深まり、技術や社会の進歩が可能になるのです。

たとえば、自然科学では新しい現象の発見が理論の見直しを促し、社会科学では一つの分析結果が政策の議論に影響を与えます。 人文学の世界では、歴史や文化の新たな解釈が私たちの価値観を揺さぶり、社会の自己理解を更新します。 学術は決して一つの分野に閉じた営みではなく、さまざまな知の領域が互いに刺激し合う広がりを持っています。

人類の共通財としての学術

学術研究はまた、人類にとっての共通財としての性格を持っています。 個人や一国の利益を超えて、普遍的な知を共有し、未来の世代に引き継ぐこと。 これこそが学術の持つ大きな価値です。

学術雑誌や国際会議での発表、オープンアクセスのデータベースや論文。 こうした仕組みは、知を一部の人に閉じ込めず、できる限り広く共有し、次の世代に手渡すために作られています。 研究者はその営みの一員として、知を発見し、共有し、継承する役割を担っているのです。

この節のまとめ

- 学術は知を積み上げ、学問や社会の進歩を促す営みである

- 異なる分野の知が互いに刺激し合う広がりを持つ

- 学術は人類の共通財であり、普遍的な知を次世代に引き継ぐ役割を果たしている

学術の自由と責任

学術研究の自由とは何か

学術研究の大きな特徴の一つは、研究者が自らの問いを自由に設定できるということです。 何を問い、どのような方法で探究するのかを決めるのは、基本的に研究者自身です。 この自由があるからこそ、独創的で多様な研究が生まれ、知の世界は広がり続けます。

しかし、この自由は「好き勝手にやってよい」という意味ではありません。 自由であるということは、同時に他者に説明責任を持つということです。 研究の動機、方法、結論において誠実であること、再現可能であること、批判に開かれていること―― こうした姿勢があって初めて、自由は学術の中で正当化されるのです。

公正性と社会的責任

学術研究はまた、公正性を求められる営みです。 データのねつ造や改ざん、他者の成果の盗用といった不正は、学問の信頼を根本から揺るがします。 一人の研究者の行動が、分野全体の信用を左右することもあるのです。

さらに、学術研究は社会的責任を負っています。 その成果が社会に及ぼす影響、倫理的な含意、誤用や悪用のリスク。 研究者は、自らの問いと向き合うだけでなく、それがどんな価値や問題を社会にもたらすのかにも敏感でなければなりません。

この節のまとめ

- 学術の自由は、独創性を支えるが、説明責任とセットで成り立つ

- 誠実さ、公正性、批判への開かれ方は、学術研究の基本的態度である

- 研究者は社会的影響にも目を向け、倫理的責任を果たす必要がある

論文・学会の価値と意味

研究成果を公表する場としての意味

研究の営みは、問いを立て、答えを探し、それを他者に伝えるところまで含まれます。 そのため、論文や学会発表は研究にとって欠かせない要素です。 どれほど優れた洞察やデータを得ても、それを言語化し、公表し、他者と共有しなければ、知の共同体に貢献することはできません。

論文は、研究者が自らの問いと答えを整理し、他者が理解し検証できる形に整える営みです。 学会は、それを発表し、批判を受け、議論を交わす場です。 これらを通じて研究は一人の営みから、共同体の知として位置づけられていきます。

知の評価と進歩の仕組み

論文や学会には、知の質を評価し、進歩を促す役割もあります。 査読制度は、提出された論文を専門家が匿名で評価し、新規性や信頼性、意義を吟味します。 学会の発表は、参加者からの質問や批判によって磨かれ、時に研究の方向性を修正するきっかけにもなります。

こうした評価の仕組みは、研究の質を守るだけでなく、共同体全体の進歩を加速させる役割を果たします。 学会や論文誌は、研究者たちが切磋琢磨し、互いの知を補強し合う舞台なのです。

未来へ向けた知の蓄積

論文や学会の記録は、未来の研究者にとっての資源でもあります。 今日の議論は、明日の問いを生み、次世代の探究を支える足場となります。 研究者は単に自らの業績のために発表するのではなく、知の蓄積と継承という長期的な営みにも参加しているのです。

この節のまとめ

- 論文や学会発表は、研究成果を公表し、知を共有するための基盤である

- 査読や議論を通じて、研究の質を高め、進歩を促す仕組みが成り立っている

- 論文や学会は、未来の研究者にとっての重要な資源である

コラム:学術的誠実さとの向き合い方

多くの人が研究を始めた頃、「学術の自由」という言葉に憧れを抱きます。 「好きなことを自由に研究できる」という響きに、ロマンチックな期待を抱くのは自然なことです。

しかし、実際に研究活動を始めてみると、その「自由」には重い責任が伴うことが分かります。 指導教員から「その主張の根拠は?」「なぜこの方法を選んだの?」と問われる時、 いかに曖昧な根拠で物事を進めていたかを痛感する経験は、多くの研究者が通る道です。

よく聞かれるのは、研究発表での出来事です。 十分に準備したつもりの発表でも、質疑応答の際に 「その分析手法は、あなたのデータに適用可能なのですか?」という鋭い指摘を受けることがあります。 手法の前提条件を十分に理解せずに使用していた、というケースは決して珍しくありません。

そうした瞬間に、多くの研究者は学問の世界の厳しさと、同時にその美しさを知ります。 誰もが互いの研究に対して建設的な批判を向け、より良い知見を共に追求する姿勢。 これこそが学術共同体の本質であり、当初憧れていた「自由」の正体なのです。

こうした経験を経て、研究の各段階で「これは説明できるか?」「他の研究者が納得するか?」と 自問する習慣を身につける研究者は多いです。一見窮屈に思えるかもしれませんが、 この自問こそが、真の創造性や独創性を育む土壌になるのです。

学術研究における自由とは、何でも許される無責任な自由ではありません。 それは、誠実さと公正さに裏打ちされた、責任ある探究の自由なのです。 この理解があって初めて、研究者として成長し、学問という営みに貢献できるようになります。

研究者なら誰でも失敗や見落としを経験しますが、その度に「なぜこうなったか」を振り返り、 より誠実な研究者になろうと努力し続けることが大切です。 学術的誠実さは、一度身につけて終わりではなく、日々磨き続けるべき資質なのです。

研究者とは何か

研究者という存在を考える

「研究者」と聞いて、どんな人物像が頭に浮かぶでしょうか。 白衣を着て実験に没頭する科学者、本に囲まれた文献研究者、あるいは最先端のコンピュータでシミュレーションを回すエンジニア。 もしかすると「特別な才能を持った人」「凡人とは違う世界の人」という印象を抱く人もいるかもしれません。

しかし、研究者の本質は肩書きや専門分野にあるのではなく、 「問いを立て、その答えを探し、他者と知を共有する態度」 にあります。 それは、学部4年生の卒業研究に取り組む学生であれ、修士・博士課程の大学院生であれ、産業界の技術者であれ、同じです。 むしろ重要なのは、どの段階にいようとも、「自分は問いを持って世界と向き合っている」という自覚を持てるかどうかです。

多様性がもたらす強さ

研究者の世界は、驚くほど多様です。 独創的な着想で新しい理論を打ち立てる人がいれば、着実な実験でデータを積み上げる人がいる。 一人で突き詰めるタイプもいれば、チームで協働して成果を出すタイプもいます。 華やかに発表をこなす人もいれば、地道に裏方を支える人もいる。

この多様性こそが、研究の世界を面白くしています。 一つのタイプや才能だけが価値を持つわけではない。 それぞれの資質や背景、強みが噛み合うことで、学問全体が前に進むのです。

研究者であることの重みと喜び

研究者であることは、ときに孤独で、ときに試練に満ちています。 問いが立たない、結果が出ない、周囲に置いていかれる、評価されない―― そんな壁にぶつかることも少なくありません。

それでも、多くの人がこの営みを続けるのはなぜでしょうか。 それは、問いに向き合い、世界の見方をわずかでも更新できたときの深い喜び、 そして、同じ問いをめぐる仲間と知を分かち合えたときの充足感があるからです。

この章では、研究者という存在の多面性を掘り下げ、 どんな資質や態度が求められるのか、どんな魅力と苦しみがあるのかを考えます。 また、「優秀さとは何か」という問いをめぐり、私自身の経験や迷いも織り交ぜながら、 研究の世界を歩くうえでのヒントを探っていきます。

この章のまとめ

- 研究者の本質は、問いを立て、答えを探し、知を他者と共有する態度にある

- 学部生から職業研究者まで、問いを持つ者はすべて研究者としての一歩を踏み出している

- 多様な資質や役割があり、それぞれの強みが研究コミュニティを支えている

- 研究の喜びは、問いに向き合い、世界をわずかでも更新できること、仲間と知を分かち合えることにある

研究者の役割と資質

研究者としての人生の選択とキャリアパスについては、第1部:「研究者」になるという選択で詳しく解説しています。

研究者の役割とは何か

研究者の役割は、単に新しい知識を生み出すことではありません。 問いを立て、探究し、知を共同体に還元する――これは確かに研究者の核となる仕事ですが、役割はそれだけにとどまりません。

研究者は後進を育て、他者の問いを磨き、学問の共同体を支える存在でもあります。 学会や研究室といった場で知のネットワークを広げ、議論を活性化し、時には学問と社会をつなぐ翻訳者の役割を果たす。 こうした活動全体を通じて、研究者は一人の成果にとどまらない、知の循環と継承に貢献しているのです。

求められる資質の多様さ

研究者に求められる資質は一様ではありません。 独創性、論理的思考力、粘り強さ、好奇心、批判的精神。 これらはよく語られる資質ですが、研究の現場にはそれ以外の多様な強みが存在します。

例えば、実験や観察に卓越した技術を持つ人。 緻密なデータ分析や統計に長けた人。 複雑な議論を整理し、他者の考えを引き出すのが得意な人。 こうした多様な力が集まってこそ、研究は前に進むのです。 万能な一人の天才に依存するのではなく、異なる力が噛み合うことで、共同体としての強さが生まれます。

自分らしい研究者像を育てる

重要なのは、「研究者像に唯一の正解はない」ということです。 誰もが同じ型に当てはまる必要はありません。 それぞれの得意・不得意を正直に見つめ、強みを育て、他者の力と組み合わせていくことで、 自分らしい研究者像が少しずつ形づくられていきます。

他者と比較して落ち込むのではなく、協力し合い、互いに成長を促すこと。 それこそが、研究という営みの魅力であり、持続する力の源です。

この節のまとめ

- 研究者は知を生み出すだけでなく、共同体を育て、次世代につなぐ役割を担う

- 求められる資質は多様であり、多様性こそが研究の力となる

- 自分の強みを見つけ、他者と補い合うことで研究者像が育っていく

関連セクション:

- 第1部:「研究者」になるという選択 - 研究者としての人生の選択

- 研究者の多様性 - 多様な研究者像の具体例

研究者の多様性

一つではない研究者のかたち

研究者というと、優れた頭脳を持つ限られた人々というイメージを抱く人は少なくありません。 けれども、実際の研究者の世界は驚くほど多様です。

分野の違いだけではありません。 理論の最前線で思索を深める人もいれば、実験現場で体を動かしてデータを集める人、 コンピュータの前に張りついてモデルを改良し続ける人、フィールドに赴いて現場の声を拾い上げる人がいます。

さらに、研究のスタイルも人によって大きく異なります。 着想の独創性で勝負する人、緻密な実験で裏付けを積み上げる人、 議論の中で他者の発想を引き出し、新たな知の流れをつくる人――。 それぞれの強みやアプローチがあり、どれか一つの型には収まりません。

キャリアの多様性

研究者の歩む道もまた多様です。 大学院を経て学術の世界に残る人もいれば、産業界に進み、新技術の研究開発に取り組む人もいます。 なかには行政や国際機関に関わり、研究成果を社会に還元する役割を果たす人、 スタートアップを立ち上げて実装の最前線に挑む人もいます。

研究者という生き方は、肩書きやポジションでは決まりません。 共通しているのは、問いを持ち、探究し、知を他者と共有しようとする態度です。 どこに身を置こうと、その態度を持ち続ける限り、人は研究者であり続けることができるのです。

多様性が生む相互作用

研究の世界における多様性は、単に背景の違いではなく、知のダイナミズムそのものを生み出します。 異なる分野の人々が対話を重ねることで、思わぬ問いが立ち上がり、 異なる文化や価値観に触れることで、これまでの問いの前提が揺さぶられます。

多様性の中では、競争だけでなく協働が生まれます。 自分にない強みを持つ人に出会ったとき、 比較や劣等感にとらわれず、どう互いを生かし合えるかを考える。 そこから、研究者としての成長が始まります。

多様性を受け入れる難しさ

とはいえ、こうした多様性を受け入れるのは簡単なことではありません。 異なるやり方や考え方に苛立ちを覚えることもあれば、他者の輝きに羨望や焦りを感じることもあります。 多様性は、心地よさや安心感を脅かす場面さえあるのです。

だからこそ重要なのは、自分のスタイルを見つめ直し、 他者を一方的に羨むのではなく、学び合う対象として尊重する態度です。 研究者にとって、これは知的能力以上に重要な成熟のしるしとも言えるかもしれません。

この節のまとめ

- 研究者の世界は分野、スタイル、キャリアの面で驚くほど多様である

- 多様性は新たな問いや視点を生み出し、知のダイナミズムを支える

- 他者の強みを学び、互いを生かし合うことが研究者としての成長につながる

コラム:優秀さとは何か

研究の世界に入ると、ふと「自分は優秀なのだろうか」という問いに直面することがあります。 周りの学生や研究者が次々に成果を出し、華やかに賞を取っていく姿を見ると、思わず胸の奥にざわめきが生まれる。 これは、多くの人が密かに抱える感情ではないでしょうか。

私自身も例外ではありません。 学部2年生の頃から自主的に研究室に通い、早くから学会発表や論文執筆の経験を積みましたが、 うまく説明できなかったり、テーマの難しさに足を取られたりして、学会では博士課程を修了するまで賞をもらえない時期が続きました。 その間、周囲の同世代が表彰されるのを見て、羨ましさや焦りを感じたことは一度や二度ではありません。

そんな中で出会った他大学の友人がいます。 彼は、他人の研究テーマの良さや要点を見抜く力に長け、議論を通して相手の視点を引き出すことが本当に上手な人でした。 もちろん、彼もまた多くの賞を手にしていました。 その視点や議論の巧みさは、私にはないもので、今でも尊敬と羨望の気持ちを抱き続けています。

けれども時間が経つにつれ、私自身が持つ強みも見えるようになってきました。 それは「手の速さ」、つまり実験や実装をスピーディーに進める能力です。 今ではその友人とは、お互いの得意分野を補い合う関係を築けています。 研究の世界は、単なる勝ち負けではなく、こうした補完と協働によって支えられているのだと、今なら感じられます。

だからこそ、自分の得意・不得意を冷静に観察し、他者の強みを正しく尊敬し、 少しずつ自分の価値や役割を育てていくことが大切です。 優秀さとは一つの尺度では測れない、多様で奥行きのあるものなのだ―― そうした視点を持つことで、研究という営みはぐっと豊かになるのだと思います。

あなたにとっての研究

研究を自分の問いに引き寄せる

研究室に入り、初めて研究に向き合うとき、多くの人が戸惑います。 「こんなテーマに取り組んで何になるのだろう」「この問いは世界や社会に意味があるのだろうか」。 こうした疑問は決して悪いものではなく、むしろ重要な問いかけです。

研究は、総合的な問題解決能力を鍛える優れた課題です。 問いの立て方、情報収集、分析、論理的整理、文章化、議論―― そのすべてを通じて、いわば「人間基礎力」とも呼べるような力が磨かれます。 それだけでも十分に価値のある営みです。

しかし、それ以上に大切なのは、自分が取り組む研究テーマを、 メタな視点で位置づけ、意味を見出すことです。 個別のテーマはしばしば矮小化されやすく、 「こんな小さなことをやって意味があるのか」と不安を感じる人は少なくありません。 けれども、個別の問いは決して孤立していません。

「この問題を解くことは、より大きな枠組みではどういう意味があるのか」 「自分の研究は、どんな既存研究につながり、何を更新しようとしているのか」 「この経験で得たことは、研究を超えてどんな場面で活きるのか」

こうした問いを常に心に置き、具体からメタへと視点を引き上げる力は、 研究を単なる作業から探究に変え、深い充足感とモチベーションをもたらします。 そして何より、その視点こそが論文執筆や学会発表の場で最も求められる能力の一つでもあるのです。

キャリアとの接続を考える

研究で培った力は、将来のキャリアでも活かされます。 論理的思考、問題解決、粘り強さ、他者との協働。 これらは分野を問わず社会で必要とされる力です。

重要なのは、「この研究テーマをやったから○○に就職できる」という単線的な発想ではなく、 「このテーマを通じて、こういう力や視点を養った」という多面的な理解を持つことです。 その理解があることで、研究への身の入り方が変わり、楽しさや意義も深まっていきます。

この章のまとめ

- 研究は総合的な問題解決能力を磨く、非常に価値ある営みである

- 個別のテーマをメタな視点で位置づけ、意味を引き上げることが重要である

- メタ視点は学習面、論文執筆、発表、そして将来のキャリアに広く役立つ

- 自分にとっての研究の意味を考えることで、楽しさとモチベーションが格段に高まる

個人の問いと動機

小さな違和感から始まる

研究の入り口に立つと、多くの人がある種の緊張と不安を感じます。 「これをやる意味はあるのだろうか」「自分の問いに価値はあるのか」。 ときには、周囲の圧倒的な優秀さや、テーマの小ささに目を奪われ、自分の問いを過小評価してしまうことさえあります。

けれども研究の多くは、実のところとても小さな違和感から始まります。 なぜこうなるのか、なぜ誰も気にしていないのか、なぜこういうやり方なのか。 その違和感を見過ごさず、問いとして立てることが研究の出発点になります。

問いの成長を見つめる

問いは、最初から大きなものではありません。 むしろ、手元の具体的な問題にしつこく食らいつき続けることで、 徐々に背後にある構造や普遍性が見えてきます。

例えば、あるアルゴリズムの小さな改良が、実は「人と機械の協働」という大きなテーマに通じている。 教育現場でのデータ分析が、教育の公平性という社会課題に接続している。 問いは育ちます。ただし、それには時間と粘り強さ、そして自分自身の問いに対する誠実さが必要です。

メタ視点で問いを位置づける

重要なのは、具体の問いに没入するだけでなく、そこから一歩引いてメタ視点を持つことです。 「自分の問いは、どんな分野のどんな文脈に接続しているのか」 「この問いを解くことで、どのような知の地図が書き換わるのか」 「今の問いの背後に、より大きな問題は潜んでいないか」

こうした視点は、研究を単なる個人的な興味から、社会的・学術的意義を持つ営みに引き上げます。 そしてそれは、論文や発表の場で最も求められる「自分の問いを説明する力」と直結しています。

問いに向き合う覚悟

問いを持つことは、ときに苦しみも伴います。 「なぜわからないのか」「なぜ進まないのか」―― 研究はしばしば、自分の無力さや未熟さを突きつけてきます。 それでも問いを抱き続ける覚悟こそが、研究者としての資質の一つです。

最初から完璧な問いを立てる必要はありません。 むしろ、問いと共に自分も変化していく、その過程を受け入れる柔らかさとしぶとさが、 問いを育て、動機を深める道なのです。

この節のまとめ

- 研究の出発点は、他愛もない小さな違和感にある

- 問いは具体の中で育ち、やがて普遍的な問題へとつながる

- メタ視点を持つことで、問いは個人的興味を超えていく

- 問いに向き合い続ける覚悟と柔軟さが、研究者を成長させる

キャリアとの接続

研究で得る力の本質

研究に取り組むとき、しばしば「この経験が将来のキャリアにどう役立つのか」という疑問が浮かびます。 特に、アカデミアに進むわけではない学生にとって、研究が自分の進路と無関係に思えることは少なくありません。

けれども、研究で培われる力は、目に見える成果以上に根源的なものです。 問いを立て、情報を集め、整理し、分析し、考え抜き、他者に伝える。 この一連のプロセスは、どの分野や職業に進もうとも、問題を発見し解決する力の礎になります。

単なる専門知識の蓄積ではなく、未知に向き合う態度と方法論の習得。 それこそが、研究の経験がキャリア全般に通じる最大の価値です。

テーマの小ささに縛られない

一方で、学生の中には「自分のテーマは小さすぎる」「世の中に出して誇れるものではない」と感じる人もいます。 確かに、研究テーマはしばしば極めて具体的でニッチです。 けれども、その「小ささ」に囚われてテーマを矮小化してしまうと、 本来得られるはずの成長の機会や視野の広がりを失ってしまいます。

むしろ重要なのは、テーマを通じて「自分は何を問い、何を学び、どんな力を鍛えたのか」というメタ的理解です。 この理解があると、自分の経験をどんなキャリアにも接続できるようになります。

キャリアの中で研究を活かす

研究経験は、必ずしも研究職に就かなくても活きます。 産業界では課題発見能力や論理的思考が重視されますし、 政策分野では複雑な情報を整理し他者に説明する力が求められます。 教育、デザイン、メディア、さらには起業といった領域でも、 研究的な態度は創造性や説得力の土台となります。

重要なのは、これらの力が自然に身につくわけではなく、 研究の過程で意識的にそれを磨くことです。 具体の問いとメタ的理解を行き来しながら取り組むことで、研究はキャリアにとって強靱な基盤となるのです。

この節のまとめ

- 研究で培われるのは、専門知識以上に、問題発見と解決の力

- テーマの小ささではなく、そこで育つ力と理解が重要

- 研究的な態度は多様なキャリアで活きる土台になる

- 意識的に力を育てることで、研究は自分の未来とつながる

コラム:あなたにとっての研究 ― 古池の場合

私にとっての研究の原点は、子ども時代の遊びにあります。 小さな頃、私はレゴブロックに夢中でした。 寝転がりながら何時間も遊び続け、組み立て、組み替え、また壊しては新しく作り直す。 「つくること」「組み合わせること」の楽しさに心を奪われていました。

大学に入り、研究を始めた頃、ふとこんなことを考えました。 「知識って、レゴブロックみたいだったらいいのに」。 必要な場面で自由に組み替え、状況に合わせて新しい形にできる知識。 この発想が、私の最初の論文のテーマを生み出しました。

調べていく中で、心理学や認知科学の世界では「チャンク(chunking)」という概念があることを知ります。 意味のあるまとまりとして情報が組織化され、状況に応じて再利用される仕組みです。 さらに、当時流行していたScratchというブロック型のプログラミング環境は、 問題解決の手続きを視覚的にブロックとして組み立てる点で、私の関心をさらに刺激しました。

驚いたのは、こうした私の関心が、教育学や人工知能研究の系譜と深く結びついていたことです。 初期のプログラミング教育の草分けであるLOGOを開発したのは、数学者であり教育学者のシーモア・パパート(Seymour Papert)。 彼は構成主義の立場から、子どもたちが自分で考え、作り、学ぶことの重要性を説き、著書『Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas』でその思想を世に広めました。 このタイトルが後に、プログラム可能なレゴ製ロボット教材「LEGO Mindstorms」の名前の由来となります。

さらに興味深いのは、パパートが人工知能研究の先駆者マービン・ミンスキーとともに、MITのAIラボを立ち上げたことです。 知識の組織化や問題解決に関する発想が、教育とAI研究の両方をつなぐという歴史的背景を知ったとき、 私は思わず「これこそ自分が自然と惹かれてきた流れだったのか」と強く感じました。

自分の問いが、実は歴史の中で積み重ねられてきた問いの延長線上にあると気づいたとき、 研究は単なる個人の好奇心を超えて、より大きな物語の中に位置づけられます。 私にとって研究とは、そうした「知の連鎖」の一部に加わる営みであり、 遊び心、驚き、問い続ける力――それらを育て続ける旅なのです。

第4部の概要

第4部「研究実践の流れ」では、研究テーマの決定から日々の進行、発表、論文化、そして新たなテーマの探究まで、 研究活動の一連のプロセスを具体的に解説します。

これまでの章で、研究の意義や考え方、古池研究室の文化を学んできた読者にとって、 いよいよ実践の段階に入ることになります。

研究は、一つの問いを立てた瞬間から始まり、 文献調査、テーマ設定、計画作成、日々の進捗管理、議論、発表、論文化と進み、 やがて次の問いへとつながっていく長い旅です。

この部では次のことを扱います。

- テーマ決定と文献調査の進め方

- 日々の進捗管理とメンターとの対話

- 学会発表や論文執筆の流れ

- 査読やフィードバックの活かし方

- 次のテーマを見つけるリサーチアジェンダの設定法

研究は計画通りに進むことばかりではありません。 むしろ、予定外の問題や壁にぶつかることで学びが生まれます。 この部では、そのプロセスを単なる作業の連続ではなく、 「知の創造のダイナミクス」 として捉える視点を提供していきます。

研究室に入ったばかりの学生も、 テーマに悩んでいる修士学生も、 長い道のりを進む博士学生も、 それぞれが実践の現場で役立てられる内容を心がけています。

研究テーマを決める

「何をやればいいか分からない」からの脱出

研究室に配属されたとき、多くの人が最初にぶつかる壁は「研究テーマどうしよう…」です。

でも大丈夫。あなた自身の「なぜ?」「どうして?」という問いから始めれば、必ず学術的価値のある研究テーマを見つけることができます。

当研究室では「自分の問いに立脚した研究」を最も重視します。完璧なテーマを最初から見つける必要はありません。「小さな改善の積み重ね」で、走りながら学んでいけばよいのです。

学部生と修士生の違い

学部生(8-12ヶ月):自分の問いを学術的な形にして、国内学会発表・論文投稿を目指します。 修士生(1.5-2年):問いをより深く掘り下げ、国際会議・ジャーナル論文を目指します。

どちらも「あなた自身の問い」から出発することが大切です。

あなたの「問い」を見つける

まずは素朴な疑問から

研究は壮大なテーマから始める必要はありません。日常の小さな「?」から始めましょう。

例:「なんでプログラミングってこんなに難しいんだろう?」 あなたがプログラミングを学んだ時、何が一番つらかったですか?エラーメッセージが理解できない?どこが間違っているか分からない?そもそも何をしているか分からない?

この素朴な疑問こそが、研究の出発点です。

「自分が困ったこと」「友達が悩んでいること」「なんとなく気になること」。こうした身近な問いから、学術的に価値のある研究が生まれます。

問いを育てる3つの方向

1. 「なぜ?」を深める 「なんでプログラミングが難しいんだろう?」 →「人間の思考プロセスと計算機の論理は、どこが違うんだろう?」 →「初心者が陥りやすい誤解パターンは、認知科学的にどう説明できるだろう?」

2. 「どうすれば?」で解決策を考える 「プログラミングの難しさを軽減するには?」 →「学習者の困っているポイントをリアルタイムで把握できないかな?」 →「個人の理解レベルに合わせた支援はどうやったら実現できるだろう?」

3. 「もしも」で可能性を広げる 「もし学習者の思考過程が見えたら?」 →「もし感情状態も考慮できたら?」 →「もしAIが学習者の癖を学習したら?」

あなたの問いを学術研究にする

ステップ1:問いの具体化

漠然とした問いを、研究可能な形に変換します。

素朴な問い:「なんでプログラミングが難しいの?」

↓

具体的な問い:「プログラミング初心者は、どんな瞬間に混乱するの?」

↓

研究可能な問い:「コード書写行動から、認知的混乱の瞬間を検出できるか?」

重要:完璧である必要はありません。「まずは小さく始める」ことが大切です。

研究テーマ設定時の概念意識

研究テーマを決める際は、 「この研究からどのような新しい概念が生まれるか」 を常に意識しましょう。

概念志向のテーマ設定

1. 現象から概念へ 単に「面白い現象を調べる」だけでなく、その現象から抽出できる本質的な概念を考えます。

現象:「プログラミング初心者が同じところで詰まる」

↓

概念:「認知的混乱の瞬間検出理論」

2. 概念の具体化 抽象的な概念を、研究可能な具体的なテーマに落とし込みます。

概念:「学習者の状態をリアルタイムで把握する」

↓

具体的テーマ:「キーストロークデータから学習状態を推定する手法の開発」

3. 概念の命名を意識 研究の成果を「○○理論」「△△効果」「××モデル」として名付けることを前提にテーマを設定します。

- 「プログラミング学習の混乱パターン」→「認知的混乱の瞬間検出理論」

- 「学習者の行動データ分析」→「学習状態推定モデル」

- 「個人差に応じた支援」→「適応的学習支援フレームワーク」

このように、概念として名付けることを意識することで、より価値の高い研究テーマを見つけることができます。

ステップ2:技術的アプローチの検討

あなたの問いを解決するために、どんな技術が使えるでしょうか?

モデルベース・アプローチ 認知科学や学習科学の理論・モデルを活用します。 例:認知負荷理論を使って、学習者の負荷状態をモデル化

技術ベース・アプローチ 最新の技術を問いの解決に応用します。 例:機械学習を使って、学習者の行動パターンから状態を推定

どちらでも構いません。大切なのは「あなたの問い」を解決することです。

ステップ3:小さく始める

いきなり完璧なシステムを作る必要はありません。

例:「混乱検出システム」の場合

- 最初:キーストローク間隔だけで混乱度を推定

- 次に:マウス動作も追加

- さらに:視線情報も組み合わせ

- 将来:表情認識も統合

「小さな改善の積み重ね」で、研究を発展させていきます。

研究企画書:あなたの問いを表現する

【あなたの問い】

「プログラミング初心者は、なぜ特定の箇所で必ず詰まるのか?」

【なぜこの問いが気になるのか】

自分もプログラミングを学ぶ時に同じところで詰まった。

友達も同じ悩みを抱えている。きっと共通する原因があるはず。

【どうやって調べるか】

初心者がコードを書く様子を観察し、詰まる瞬間の行動パターン

(キーストローク、ポーズ、修正動作)を分析する。

【技術的アプローチ】

機械学習を使って、行動データから「詰まり度」を自動推定。

認知負荷理論をベースに、混乱の種類を分類。

【小さな第一歩】

まずは5人の初心者で予備実験。キーストローク間隔だけを分析して、

混乱度推定の可能性を探る。

【期待される成果】

- あなたの発見:プログラミング学習の「詰まりポイント」の解明

- 技術的貢献:行動データによる学習状態推定手法

- 実践的価値:効果的なプログラミング学習支援の実現

「最初は少し怖くても」挑戦する

新しい研究テーマは、最初は不安で当然です。「本当にできるかな?」「失敗したらどうしよう?」

でも大丈夫。走りながら学べばよいのです。

挑戦を支える心構え

1. 完璧主義は捨てる 最初から完璧な研究計画を作る必要はありません。やりながら修正していけばよいのです。

2. 小さな成功を積み重ねる 大きな目標も、小さなステップに分解すれば達成できます。

3. 失敗も学習の一部 予想通りに行かないことも、重要な発見です。「なぜうまくいかなかったか」を分析すれば、それも価値ある研究成果になります。

4. 指導教員・先輩との対話を大切にする 困ったときは一人で悩まず、相談してください。「厳しいけれど必ず成長につながる」環境があります。

よくある不安と向き合い方

「自分の問いが学術的価値があるか分からない…」 → あなたが本気で気になることなら、きっと他の人も同じことで困っています。それを技術的に解決することに価値があります。

「既に誰かがやってそう…」 → 完全にオリジナルな研究は稀です。あなたの視点、あなたのアプローチに必ず独自性があります。

「技術的に難しすぎるかも…」 → 最初は簡単な方法から始めましょう。複雑な技術は、問いを理解してから徐々に導入すればよいのです。

「時間が足りるかな…」 → 完璧を目指さず、「意味のある第一歩」を目標にしましょう。学会発表レベルの成果は十分達成可能です。

この章のまとめ

研究テーマは「あなた自身の問い」から始まります。理論や技術は、その問いを解決するための道具です。

完璧なテーマを最初から見つける必要はありません。素朴な疑問から出発して、小さな改善を積み重ねながら、走りながら学んでいけばよいのです。

大切なのは、あなたが本当に気になる問いに立脚すること。それがあれば、必ず学術的価値のある研究になります。

文献調査の基礎

あなたの問いを学問の世界に位置づける

文献調査の本質は、あなたの問いを学問の流れの中に位置づけることです。

「プログラミングってなんで難しいんだろう?」という素朴な疑問が、学術の世界ではどう議論されてきたのか。どんな理論があり、何が分かっていて、まだ何が未解決なのか。その文脈を理解することで、あなたの問いの学術的意味が見えてきます。

学際的アプローチの重要性

情報系研究、特に教育技術分野では、複数の学問領域を横断した調査が必要です。人間の学習を技術で支援するには、人間理解と技術理解の両方が欠かせないからです。

例えば「プログラミング学習支援」を研究するなら、認知科学で人間の思考プロセスを理解し、学習科学で効果的な学習環境設計を学び、情報科学で技術実装方法を習得する必要があります。

主要な調査領域: 学習科学、認知科学、人工知能、HCI、教育心理学など

段階的文献調査アプローチ

第1段階:全体像の把握(1週間)

まず分野の全体像を掴むために、サーベイ論文から始めましょう。Google Scholarで「[分野名] survey」や「[分野名] review」で検索し、最近5年以内の包括的なレビュー論文を2-3本読みます。これで重要な概念、主要研究者、トレンドが分かります。

第2段階:焦点を絞った調査(2週間)

次に具体的な問いに関連する論文を体系的に検索します。Google Scholar、ACM Digital Library、IEEE Xploreなどを使い分け、効果的なキーワード組み合わせで検索しましょう。

タイトル・アブストラクトで一次選別し、本文を斜め読みして重要度を判断します。最終的に精読対象として、直接関連する論文10-15本、手法面で参考になる論文5-10本程度に絞り込みます。

第3段階:研究ギャップの発見(1週間)

既存研究の限界や課題を整理し、あなたの問いがどんな新しい価値を生み出せるかを考えます。技術的な新規性だけでなく、理論的理解、実践的効果、他分野への応用可能性の観点から貢献を評価しましょう。

効率的な論文読解法

論文を効率よく読むには階層的アプローチが有効です。まずタイトル・アブストラクト・結論を読んで全体像を掴み(5-10分)、次にイントロダクションと実験結果を選択的に読解し(20-30分)、最後に重要な論文のみ精読します(1-2時間)。

読解時には「解決したい問題は何か?」「提案手法の核心は?」「既存手法との違いは?」「実験設計は妥当か?」「自分の研究への示唆は?」といった観点でチェックしながら読みましょう。

文献管理のコツ

Zotero、Mendeley、EndNoteなどの文献管理ツールを活用し、論文PDFと書誌情報をセットで保存します。手法別・年代別・重要度別にタグ付けし、読書メモも必ず記録しましょう。

調査結果は研究マップや一覧表で構造化します。分野全体の構造を可視化することで、自分の研究の位置づけが明確になります。

よくある落とし穴

最新論文ばかり追って古典的重要論文を軽視したり、有名会議のみに注目してニッチな重要研究を見落としたり、表面的な読解で手法の詳細を理解しないまま済ませてしまうことがあります。バランスの取れた調査と深い理解を心がけましょう。

研究計画の立て方

あなたの問いを解決するための道筋

研究計画の本質は、あなたの問いを解決するために必要なステップを明確にし、限られた時間で確実に成果を出す道筋を作ることです。

完璧すぎる計画は不要です。方向性を明確にして小さな改善を積み重ね、「走りながら学ぶ」姿勢が重要です。

情報系研究の段階的アプローチ

理解→設計→実装→評価の循環

情報系研究、特に人間を対象とするシステム開発では、技術開発と人間理解のバランスが重要です。

理解段階: あなたの問いに関わる人間の行動や思考プロセスを調査し、支援すべきポイントを特定します。

設計段階: 理解した内容を技術的に実現可能な形に設計し、他分野への応用可能性も検討します。

実装段階: 核心的な機能から始めて段階的にプロトタイプを発展させ、設計コンセプトの実現可能性を検証します。

評価段階: システムの効果やユーザビリティを測定し、改善点を特定して次の循環につなげます。

リスク管理と研究計画書

主要なリスクへの対策

システム開発研究では技術的不確実性が伴うため、技術的リスク(想定技術が使えない)、実装リスク(予想以上に困難)、評価リスク(被験者確保困難、期待効果なし)への代替案を準備しておきましょう。

研究計画書の構成

研究計画書は基本的に、研究概要(タイトル・目的・期待成果)、背景・関連研究、研究アプローチ(手法・設計・評価)、スケジュール・リソースの4部構成で作成します。

あなたの問いを計画書で表現する

研究タイトルは抽象的な「AIを活用した教育システム」ではなく、「プログラミング初心者の思考プロセス可視化による適応的学習支援システム」のように具体的に表現しましょう。

研究目的では、まずあなたの素朴な問い(「なぜ初心者は同じところで詰まるのか?」)を明確にし、そこから生まれる学術的目的と期待される価値(理論的・技術的・実践的)を整理します。

スケジューリングと進捗管理

段階的なマイルストーン設定

年間を3-4ヶ月のクォーターに分け、各期間で明確な成果目標を設定します。第1クォーターで問題定義完了、第2クォーターでプロトタイプ完成、第3クォーターでシステム完成、第4クォーターで評価・論文化完了といった具合です。

ガントチャートで研究全体を可視化し、文献調査→要求分析→設計→実装→評価→論文執筆の各段階の重複と依存関係を明確にしましょう。

計画調整の原則

研究の核心価値を保持しつつ、実現可能性を重視した調整を行います。完成度の高い小さな成果を優先し、必要に応じてスコープ縮小や手法変更を検討します。

週次・月次レビューで進捗をモニタリングし、指導教員との定期面談で方向性を確認しましょう。

実行のコツ

小さな改善の積み重ね

完璧を目指さず、毎週小さな成果を積み上げることを重視します。今週新しく分かったこと、動くプロトタイプの改善、問いの精緻化など、小さくても確実な進歩を大切にしましょう。

文献で学んだ理論をすぐにプロトタイプで試したり、実装を通じて理論理解を深めたりといった並行的な学びが効果的です。完璧な理解を待たずに行動し、困ったときは一人で悩まず相談することが重要です。

この章のまとめ

研究計画は「あなたの問い」を解決するための道筋を明確にするものです。理解→設計→実装→評価の循環的アプローチを重視し、「走りながら学ぶ」姿勢で小さな改善を積み重ねましょう。完璧を目指さず、段階的発展を心がけ、困ったときは相談することが成功の鍵です。

日々の研究の進め方

研究の日常とは何か

研究と聞くと、特別な実験や大がかりな分析を思い浮かべがちですが、 実際の研究の日常は、地味で粘り強い作業の連続です。 論文を読む、データを整理する、仮説を見直す、コードを書き換える、議論をする…… そうした地道な積み重ねこそが、研究を前進させます。

だからこそ、日々の進め方を整えることは、研究者にとって生命線 といえます。

毎日の進め方の基本

-

小さな目標を設定する 研究の最終目標は遠く、全体像だけ見ていると気が重くなります。 だからこそ「今日は何を終わらせるか」を明確にすること。 例:論文のイントロを読み切る、データの前処理を終わらせる、先輩に質問する。

-

作業ログを残す 何をやったか、何に困ったか、次に何をするかを書き留める習慣をつけましょう。 日記のように簡単なメモで構いません。これが後から自分の軌跡をたどるヒントになります。

-

迷ったら相談する 一人で抱え込まず、早めに指導教員や仲間に相談すること。 研究室は共同体です。相談は恥ではなく、前に進むための大事な一歩です。

-

休むことも計画に入れる 集中力やモチベーションには波があります。 無理に詰め込まず、あえて休みや切り替えの時間を設けるのも、長く続けるための戦略です。

振り返りの力

1週間ごと、あるいはゼミやミーティングの前に、 「今週何をやったか」「何がうまくいったか」「何が課題か」を整理しておきましょう。

- 振り返りによって自己調整力が高まります。

- 指導者との議論も具体的かつ建設的になります。

- 課題の優先順位が見え、次の計画が立てやすくなります。

進捗が止まったときのヒント

進まない、やる気が出ないときは次のことを試してみましょう。

- 作業を細分化し、最小単位にする。

- 進まない原因を紙に書き出す。

- あえて他人に説明してみる。

- 小さな成功体験を作り、再起動する。

研究はマラソンです。ペース配分と自己管理の技術を磨くことで、 結果として強い研究者になっていきます。

この章のまとめ

- 日常の研究は小さな作業と粘り強さの積み重ねである。

- 小目標を立て、作業ログを残し、相談と休憩を組み込もう。

- 定期的な振り返りが、研究の質と自己調整力を高める。

- 行き詰まりを感じたときは、小さな工夫で流れを取り戻そう。

進捗管理

進捗管理はなぜ重要か

研究は、しばしば「長期戦」となります。1つの問いに何カ月、場合によっては何年も取り組むことは珍しくありません。だからこそ、進捗を管理し、途中で迷子にならないようにすることは、研究の成功に直結する重要なスキルです。

進捗管理の本質は、「自分の位置を知り、次の一歩を明確にすること」 にあります。これは単なるスケジュール管理ではなく、思考の整理であり、モチベーションを維持するための支えでもあります。

進捗管理の具体的な方法

効果的な進捗管理は、まず マイルストーンの設定 から始まります。ゴール(例:学会投稿、論文提出)から逆算して、いつまでに何を終えるべきか、主要な節目を設定します。

次に、長期計画を実行可能な単位に分割し、週単位のタスク を具体的に決めます。さらに、その日の作業が小さな達成感につながるように、毎日の小目標 を立てて取り組みます。「今日は○○をやる」と決めることで、一日一日に意味を見出せるようになります。

重要なのは、これらの進捗を 見える化すること です。ホワイトボード、付箋、カレンダーアプリなどを活用し、自分や指導者、仲間と進捗を共有できるようにします。また、毎週「進んだこと・停滞したこと・次にやること」を整理する 振り返りの習慣化 は、ゼミ発表やミーティングの準備にも役立ちます。

遅れたときの対処法

計画通りに進まないのは当たり前です。大切なのは遅れに気づき、対処する力です。

まずは、なぜ遅れたのかを分析しましょう。課題が難しかった、タスクを過小評価した、他の作業が入ったなど、原因を明確にすることで次回の計画精度が向上します。その上で、優先順位をつけ直し、タスクを調整して 計画を修正 します。

一人で悩まず、指導者や仲間に現状を共有し、助言を求めることも重要です。客観的な視点からのアドバイスは、新たな解決策を見つける助けとなります。

心の進捗管理

進捗管理は、単に「タスクの消化」を競うものではありません。自分の理解度、疑問、モチベーションの状態も進捗の一部です。

わかったこと、面白かったことを書き出したり、モチベーションが落ちた理由を振り返ったりすることで、研究への理解を深めることができます。また、誰かと議論し、新たな視点を得ることも心の進捗として大切です。

こうした心の進捗を管理することで、研究は単なる作業ではなく、成長のプロセスになります。

この章のまとめ

進捗管理は研究の位置を確認し、次の一歩を明確にする営みです。ゴールから逆算し、週・日単位にタスクを分解することで、大きな目標を達成可能な単位に変換できます。見える化と振り返りを取り入れ、柔軟に計画を調整することで、着実な前進が可能になります。そして、心の進捗も忘れず、モチベーションや学びの記録を残すことで、研究は豊かな成長体験となるのです。

メンターとの対話

研究を進めるうえで、メンターとの対話は欠かせない要素です。

そもそも、あなたは「メンター」という言葉にどんなイメージを持っていますか? 何でも教えてくれる先生? あるいは、時に厳しく指導するコーチ? 多くの学生が陥る誤解は、メンターを「答えをくれる人」と考えてしまうことです。

実際のところ、メンターはあなたの問いや迷いを一緒に掘り下げ、思考の道筋を整理し、研究を前に進める手助けをする存在です。 つまり、問いがなければメンターは動けない のです。

良い対話のための心がけ

まず重要なのは、「進捗や課題を自分の言葉で説明すること」です。 どんな小さなことでも、「今、何を考え、何につまずいているか」を話せる準備が対話の質を決めます。

そしてもう一つ大事なのは、メンターとの関係は単なる学習契約ではなく、人間関係である という理解です。 つまり、そこには敬意、感謝、信頼が欠かせません。

さらに意識しておきたいのは、相手の時間の価値は自分の時間と同等ではない ということです。 たとえば、時給換算すれば、メンターの1時間はあなたの何倍もの価値があります。 この1時間を無駄にしないためには、メンターから受け取った助言を、あなた自身が何倍もの時間をかけて真摯に受け止め、具体的な行動に変える姿勢が大事です。

メンターがあなたに時間を割き、知識や経験を提供するのは、学費に含まれる「サービス」として保証されているわけではありません。 むしろ、指導者側の善意や熱意によって成り立っている部分が多く、学生が思っている以上に「当たり前」の範囲は狭いのです。

だからこそ、

- 感謝の気持ちを持つこと

- 相手の時間と労力を当たり前だと思わないこと

- 相手の時間の価値に見合うだけの準備と努力をすること

- 自分の研究に自信と責任を持って向き合うこと が、質の高い対話の土台になります。

また、メンターにとっても、対話は一方的な労務ではありません。 あなたの成長や挑戦を共に考え、喜び、時に悩むことは、彼らにとっても意味のある学びであり喜びなのです。 だからこそ、あなたの誠実さや真剣さは、思っている以上に相手に伝わり、対話の質を左右します。

この節のまとめ

- メンターは問いに応答し、思考を整理する助け手である

- 良い対話には、進捗や課題を自分の言葉で説明する準備が不可欠

- メンターとの関係は人間関係であり、敬意と感謝を忘れない

- 相手の時間と労力を当たり前だと思わず、自分の時間の何倍もかけて報いる姿勢が大切

- 誠実で真剣な姿勢が、対話の質を高める

ゼミ・研究室内の議論

研究室におけるゼミやディスカッションは、研究を加速させるための重要な舞台です。

ゼミと聞くと、「発表する場所」「批評される場所」というイメージを抱きがちかもしれません。確かに、ゼミでは自分の研究内容を発表し、他のメンバーや教員から質問や指摘を受けます。しかし、それは単に「間違いを正される場」ではなく、研究の質を高める創造的な対話の場 なのです。

創造的な議論の場としてのゼミ

ゼミでは、他のメンバーの質問や視点が、自分では気づけなかった問題点や新たな可能性を教えてくれます。 それは時に厳しい指摘になることもありますが、人格ではなく研究を対象にした批評 であることを忘れないでください。

また、他の人の発表を聞く側のときも、ただ座って聞いているだけではもったいない時間です。

- 発表の論理は明確か

- 前提は適切か

- 方法は問いに応じて選ばれているか

- 結論はデータから導かれているか

こうした視点を持って聞き、質問やコメントを返すことで、自分自身の思考力も鍛えられていきます。

人間関係としてのゼミの重要性

もう一つ大切なのは、ゼミは人間関係の基盤を築く場でもあるということです。 研究室のメンバーが互いに信頼し、尊重しあう空気は、ゼミの議論を活発で実りあるものにします。

- 批判は研究に向ける

- 相手の努力を認め、リスペクトを忘れない

- 質問やコメントは相手の成長を助けるつもりで行う

このような基本姿勢があることで、ゼミは単なる発表の場から、全員で成長する場へと変わります。

この節のまとめ

- ゼミは研究の質を高める創造的な議論の場である

- 人格批判ではなく、研究批評として受け止め、また行う

- 他者の発表も自分の学びの場と捉え、積極的に参加する

- 信頼とリスペクトを前提にした対話が、活気あるゼミを生む

コラム:研究は「日常の積み重ね」だと気づいた日

「今日は何か大きな発見をするぞ!」—— 研究を始めた頃、多くの人がそんな気持ちで実験室に向かいます。 毎日がドラマチックな発見に満ちているものだと、どこか期待するのは自然なことです。

しかし、現実は地味なものです。 データの整理、機器の調整、先行研究の確認、仮説の微調整—— 華々しい「ユーレカ!」の瞬間など、滅多に訪れません。

多くの人が最初の半年は、この現実に失望します。 「こんな地味な作業の繰り返しで、本当に研究者になれるのだろうか」 そんな不安を抱えながら、毎日を過ごすのは珍しいことではありません。

しかし、時間が経つにつれて、重要な気づきが生まれることがあります。 数ヶ月前に始めた実験データを改めて整理していると、 小さな、しかし一貫したパターンが見えてくる。

その瞬間、これまでの地味な作業の一つ一つが、 実は重要な意味を持っていたことに気づきます。 毎日コツコツと蓄積したデータが、新しい洞察を生み出していたのです。

この気づき以降、日常の小さな作業への向き合い方が変わります。 「今日のこの実験は、全体のどの部分に貢献するのか」 「この論文を読むことで、どんな新しい視点が得られるか」 そんなことを意識しながら、日々の作業に取り組むようになるのです。

特に大切になるのは、毎日の記録です。 実験の詳細、読んだ論文の要点、ふと浮かんだアイデア、 失敗した時の状況——すべてを丁寧にノートに残すこと。

最初は「こんなつまらないこと、記録する意味があるのか」と思いがちですが、 後から見返すと、重要なヒントがそこに隠れていることがよくあります。 失敗した実験から新しい実験設計のアイデアが生まれたり、 何気なく書いたメモが論文の重要な論点になったり。

研究指導において、よく伝えられる重要な視点があります。 「研究の大発見は、突然天から降ってくるものではない。 毎日の小さな観察と思考の積み重ねが、やがて大きな洞察を生む」

これは多くの研究者が実感することです。価値ある論文も、 劇的な一瞬の発見から生まれるのではありません。 数ヶ月にわたる日常的な実験と観察、そして丁寧な記録の積み重ねが、 新しい理論的枠組みへと発展していくのです。

研究の醍醐味は日常にあります。 毎日の小さな疑問、ちょっとした観察の変化、 実験結果の微細な違い——これらすべてが研究の宝物なのです。

もちろん、大きなブレークスルーの瞬間もあります。 しかし、それらは突然現れるのではなく、 日々の地道な積み重ねの上に現れるものです。

新しく研究を始める人たちには、よくこんなアドバイスが送られます。 「華々しい発見を期待するのではなく、今日の小さな一歩を大切にしてください。 研究は日常の中にこそ、本当の価値が隠れているのですから」

研究者としての充実感は、毎日の積み重ねの中に見つけるもの。 この理解を得ることで、研究生活は格段に豊かになります。

研究発表と論文化

研究は、自分の中で完結させるものではありません。むしろ、発表や論文化を通じて他者と知を共有し、学術コミュニティに貢献することで初めて価値が生まれます。発表の機会は、自らの研究を見直し、整理し、他者の視点を受け入れる場でもあります。研究を公にすることで、私たちは問いを研ぎ澄まし、考えの精度を高め、次のステップへ進む手がかりを得ることができます。

学会発表:予稿から本番まで

学会発表は、研究者としての訓練の場であり、成長のきっかけとなります。 発表に向けた準備は、いくつかの段階を踏んで進められます。

まず、予稿の作成では、限られた文字数の中で問い、方法、結果、考察を簡潔かつ的確にまとめる力が問われます。予稿は単なる報告書ではなく、自分の研究の核がどこにあるのか、何を主張したいのかを明確にするプロセスです。この段階で、研究の全体像を再構成し、不要な情報や論点のズレを整理することが求められます。

次に、発表練習では、聴衆の立場に立って話を構成し直します。スライドの順序や情報量、話す速さや言葉の選び方など、伝わりやすさに焦点を当てます。練習を通じて、時間内に話を収める感覚や、予想される質問をシミュレーションし、落ち着いて対応できる準備を整えます。

本番では、多くの人が緊張を感じます。それは自然なことです。大切なのは、緊張をなくすことではなく、緊張しながらも研究の核心を伝えることです。質問を受けた際は、わからないことを恐れず、質問の意図を確認し、考えを整理して応答する姿勢が重要です。後から調べて回答を補足する柔軟性も、誠実さの一部といえるでしょう。

発表の意義と学び

学会発表は、単に「研究の成果を報告する場」ではありません。それは、自分の問いや方法が他者にどう受け止められるのかを知る機会であり、研究を共同体の中で育てる第一歩です。発表を通して得られるのは賞賛や評価だけではなく、時には厳しい指摘や思わぬ視点です。こうした対話の中で、研究者としての思考の幅と深さが養われていきます。

この節のまとめ

- 発表は研究を整理し、問いの本質を見直す機会である。

- 予稿作成は論点の明確化、練習は聴衆への伝達力の向上、本番は誠実な対話の場と位置づけよう。

- 質問や指摘は研究を洗練させる財産であり、謙虚かつ柔軟に受け止める態度が大切である。

学会発表(予稿・練習・発表)

学会発表は、研究活動の中でもとりわけ大きなイベントです。 これは単に成果を報告する場ではなく、研究者としての成長の舞台であり、知の共同体に参入するための大切な通過点です。

発表技術の詳細については、第7部:口頭発表で詳しく解説しています。

研究実践における学会発表の意義

学会発表は研究プロセスにおいて重要な 「中間検証点」 の役割を果たします。研究を他者に説明することで、自分の研究の強みと弱みが明確になり、今後の方向性を見定めることができます。

発表がもたらす研究への効果

- 研究内容の論理的整理

- 他分野の研究者からの新たな視点

- 研究の社会的意義の再確認

- 今後の研究計画の修正と改善

学会発表の実践的プロセス

段階1:予稿執筆 - 研究の要点整理

学会発表は、予稿(発表原稿)の提出から始まります。予稿は単なる提出物ではなく、自分の研究を他者に理解してもらうための 最初の対話の場 です。

予稿執筆での重要ポイント:

- 問題設定が明確か

- 方法や実験が十分に説明されているか

- 結論が過不足なく述べられているか

- ページ制限内で要点が伝わるか

こうした点を見直すことで、予稿を書く過程そのものが研究のブラッシュアップになります。

段階2:発表準備 - 聴衆との対話を設計する

予稿が通ったら、次は発表準備です。 ここでは単に内容を覚えるのではなく、聴衆との効果的なコミュニケーションを設計します。

発表準備のチェックポイント:

- 聞き手が理解しやすい構成になっているか

- 制限時間内に収まるスケジュールか

- 質疑応答を想定した準備ができているか

- スライドと口頭説明のバランスは適切か

段階3:リハーサル - 実践的な改善

実際の発表前には必ずリハーサルを行いましょう。一人での練習だけでなく、メンターや同僚にリハーサルを見てもらうことで、客観的な改善点が見つかります。

リハーサルで確認すべき点:

- 話すスピードと時間配分

- スライドの見やすさと情報量

- 説明の論理的な流れ

- 想定質問への回答準備

段階4:発表本番 - 研究コミュニティとの対話

いよいよ当日、発表本番です。発表は成果を披露する場であると同時に、知の共同体に自分の問いを投げかける場 でもあります。

発表での心構え:

- 聴衆の関心を惹きつける導入を心がける

- 核心を簡潔に示す説明を意識する

- 誠実かつ前向きな質疑応答を行う

- 完璧を求めすぎず、対話を楽しむ

特に質疑応答は、研究の盲点を教えてくれる貴重な機会です。うまく答えられなくても落ち込む必要はありません。むしろ、今後の研究のヒントをもらえる貴重なチャンスととらえましょう。

発表後の振り返りと改善

学会発表は発表が終わっても学習は続きます。

フィードバックの収集と活用

- 質疑応答で出た指摘事項の整理

- 聴衆からの非公式なコメント収集

- 自分の発表パフォーマンスの振り返り

- 今後の研究計画への反映

次回発表への改善

学会発表は反復的な学習プロセスです。今回の経験を次回の発表にどう活かすかを考えることで、発表スキルと研究の質の両方が向上していきます。

この節のまとめ

- 学会発表は成果報告であると同時に、研究の磨き上げと知の共同体への参加の場である

- 予稿執筆→準備→リハーサル→発表→振り返りの一連のプロセスを通じて研究が深化する

- 発表は完璧を目指すよりも、対話を通じた学習の機会として捉えることが重要

- 発表技術の詳細は第7部で体系的に学ぶことができる

関連セクション:

論文執筆の流れ

論文執筆は、研究の成果を学術コミュニティに届ける重要なプロセスです。単に結果を書き連ねるのではなく、問いの意義、方法の選択、結果の解釈を論理的に編み上げ、他者に理解され、検証される形で提示することが求められます。つまり論文は、研究の「完成品」であると同時に、「他者との知的対話の場」でもあります。

詳細な執筆技法については、第6部:論文執筆のプロセスで詳しく解説しています。

研究実践における執筆の位置づけ

論文執筆は研究活動の「最終段階」と考えられがちですが、実際には研究プロセス全体を通じて行われる 「思考の整理」 の営みです。書くことで研究の論理構造が見え、新たな問いや改善点が発見されることも少なくありません。

執筆を通じた研究の深化

- 仮説と結果の関係性の再確認

- 方法論の妥当性の検証

- 研究意義の明確化

- 限界と今後の課題の整理

実践的な執筆ワークフロー

1. 構想段階:研究の全体像を整理する

まず、論文を書くためには研究の全体像を整理する必要があります。問いは何か、どのような方法で検証し、何を発見し、どのような意味があるのか。これらを一枚のシートに簡潔にまとめる「まとめ表」を作ると、論文の骨格が見えてきます。

構造は、IMRAD(Introduction, Methods, Results, Discussion)と呼ばれる標準形式に沿って整理するのが基本です。ただし、システム開発研究などでは柔軟な構成も許されます。重要なのは、読者が何をどの順序で理解すべきかを意識しながら構成を考えることです。

2. 執筆段階:まず書き、後で磨く

執筆の最初の難関は「書き始め」です。完璧な文章を最初から書こうとせず、とにかく手を動かし、考えを文字に落とすことが大切です。書くうちに論点が整理され、曖昧な部分や不足が見えてきます。

第一稿の目標: 完璧性よりも完成度を重視し、全体を一通り書き上げる

3. 推敲段階:論理と表現を磨く

書き上げた後は、必ず複数回の推敲を行いましょう。構造の整合性、論理の飛躍、主張の一貫性を確認し、さらに文章表現を研ぎ澄ませます。推敲は、単なる誤字脱字の修正ではなく、他者の目で読んだときに意味が通るかを意識する作業です。

4. フィードバック統合:対話による改善

論文執筆では、早い段階からメンターや共同研究者にドラフトを見せ、意見を求めることが有効です。フィードバックは、ときに厳しく感じられるかもしれませんが、それは論文の質を高めるための貴重な資源です。防御的にならず、むしろ新しい視点を歓迎する姿勢を持つことが、より良い論文につながります。

研究実践における論文執筆のコツ

早期からの文章化習慣

日常的に研究ノートや進捗報告を丁寧に書く習慣をつけることで、論文執筆時の負担が大幅に軽減されます。実験記録、文献レビュー、仮説の変遷など、研究過程での思考を記録しておくことが、後の執筆で大きな財産となります。

査読者の視点を意識した書き方

論文は査読者や読者に読まれることを前提として書かれます。「この説明で理解できるか?」「この実験設計に納得してもらえるか?」といった読み手の視点を常に意識することが、説得力のある論文を書く鍵となります。

継続的な改善

一度の執筆で完璧な論文ができることはありません。査読コメントを受けての修正、学会発表での質疑を踏まえた改善など、継続的な改善プロセスを通じて論文は成熟していきます。

この節のまとめ

- 論文執筆は研究の最終段階ではなく、思考を整理し深化させる継続的な営みである

- 実践的なワークフローとして、構想→執筆→推敲→フィードバック統合の循環を意識する

- 早期からの文章化習慣と査読者視点を持つことが、効果的な論文執筆につながる

- より詳細な技法については第6部で体系的に学ぶことができる

関連セクション:

- 第6部:論文執筆のプロセス - 詳細な執筆技法と戦略

- 論文の構造と種類 - IMRAD構造と論文種別

- 校正・リライトの技法 - 推敲と改善の方法論

査読・フィードバックを受ける

論文を投稿すれば終わり、ではありません。むしろ、そこからが研究者としての成熟が問われる重要なステップです。査読プロセスは、第三者の専門家が論文を評価し、質や新規性、妥当性を確認する仕組みです。これを通じて論文は磨かれ、研究者自身も成長していきます。

査読コメントを受け取ったとき

査読コメントは時に厳しく、予想外の指摘が含まれることもあります。しかし、それは「攻撃」ではなく、論文をより良くするための建設的な提案です。まず深呼吸し、感情的な反応を抑え、コメントを冷静に読み解きましょう。

重要なのは、指摘の背景にある意図を探ることです。どの部分で論理が不十分だったのか、なぜその疑問が生じたのか。コメントを「単なる直し指令」と受け取るのではなく、論文全体の説得力を高めるヒントとして活用する視点が求められます。

査読対応の基本

査読対応では、コメント一つ一つに丁寧に答え、修正の意図と内容を説明します。このとき、

- 相手の指摘を軽んじない

- 修正しない場合は納得できる理由を明示する

- 感謝の言葉を忘れない

といった態度が非常に重要です。査読者は貴重な時間を割いてコメントを書いてくれています。彼らの時間と労力に対する敬意を忘れず、建設的かつ誠実に対応しましょう。

メンタル面のマネジメント

初めての査読は特に、精神的に堪えることがあります。不採録(リジェクト)や厳しいコメントに落ち込むことは珍しくありません。しかし覚えておいてください。査読は論文に対する評価であって、あなたの人格や能力を否定するものではありません。

信頼できるメンターや共同研究者に相談し、視点を整理してから対応することも有効です。研究者は批判に対して強靭である必要はありませんが、批判を成長の糧にするしなやかさは必要です。

この節のまとめ

- 査読は論文を磨き、研究者を成長させる機会である。

- コメントを感情的に受け止めず、意図を読み取り、論文改善のヒントとする。

- 対応では誠実さ、敬意、感謝の気持ちを忘れずに。

- 査読は人格否定ではない。必要なら周囲の力を借り、しなやかに対応する。

新しいテーマへの展開

研究がひと区切りつき、論文発表や学会発表を終えたとき、次にやってくるのが「次の問い」を探すフェーズです。多くの学生はここで戸惑います。「もうやることは出し尽くしたのではないか」「これ以上新しいことなんて思いつかない」と感じるかもしれません。しかし実は、ここからが本当の研究者としての勝負どころです。

研究のサイクルを意識する

研究は単発のイベントではなく、問いと答えが連鎖するサイクルです。 一つの問いに対する答えは、新たな問いを呼び起こします。

- この結果は他の状況でも成立するのか?

- 制限条件を緩めるとどうなるのか?

- 別の手法で再検証できるか?

こうして研究者は、個別の成果を積み重ねつつ、研究領域全体の地図を広げていきます。つまり、新しいテーマを探すとは、「既存の研究から自然に生まれる問いをつかまえる」ということなのです。

リサーチアジェンダの構築

ここで役立つのが リサーチアジェンダ という考え方です。これは、自分の研究の中核に据える大きな問いの集合や、長期的な研究計画のことを指します。

リサーチアジェンダを立てるときは、

- これまでの研究で何を明らかにしたのか

- まだ解けていない問いは何か

- 社会的・学術的にどんな意義があるか

を整理し、次の数年間で取り組むテーマを見出します。このプロセスでは、メンターとの議論や、他の研究者との対話が非常に重要です。

成長と循環を楽しむ

最初の研究テーマは多くの場合、与えられた課題です。しかし、次第に自分の中に問いを立て、テーマを選び、自律的に進める力が求められます。これは研究者としての成長の証です。

一方で、「次のテーマが思いつかない」という停滞感は、決して恥ずかしいことではありません。むしろ、研究の限界を意識し、新しい地平を切り拓こうとしているサインです。 焦らず、これまでの成果を振り返り、周囲と対話し、少しずつ新しい道筋を探っていきましょう。

この節のまとめ

- 新しいテーマは、既存研究から自然に生まれる問いの中にある。

- リサーチアジェンダを意識し、長期的な問いの集合を構築する。

- 停滞感は成長のサイン。振り返りと対話を通じて次の一歩を探る。

リサーチアジェンダの設定

研究が一段落したとき、私たちはよく「次に何をするか?」という問いに直面します。 ここで重要になるのが、リサーチアジェンダ――すなわち自分の研究計画や中長期的なテーマの見通しです。

リサーチアジェンダとは何か

リサーチアジェンダとは、単なる「やりたいことリスト」ではありません。 以下の要素を含む、戦略的かつ柔軟な計画です。

- 自分の興味や問いの核心は何か

- その問いはどのような研究分野、テーマ、手法につながるか

- 短期・中期・長期でどのような展望を描くか

- 他者(研究コミュニティ、社会)にとってどんな意義があるか

このように、アジェンダは 自分と社会のあいだに橋をかける設計図 といえます。

アジェンダを立てるための視点

アジェンダ設定に迷ったときは、次のような問いを自分に投げかけてみましょう。

- なぜこの問いが自分にとって重要なのか?

- 現状の知見や方法で何がわかり、何がわかっていないのか?

- 誰のどんな問題解決に貢献できそうか?

- どんなスキルやリソースが必要か?

- 小さなプロジェクトを積み重ねて中長期的な展望につなげられないか?

こうした問いを掘り下げることで、漠然とした「興味」を具体的なテーマや計画に落とし込めるようになります。

アジェンダは進化する

重要なのは、アジェンダは固定された計画ではないということです。 研究を進めるなかで問いや関心が変わったり、新たな視点が生まれたりするのは自然なこと。 その都度アジェンダを見直し、アップデートする柔軟さが求められます。

この節のまとめ

- リサーチアジェンダは、自分の問いを中長期的に整理し、社会と接続する計画である。

- 自分の関心、課題の重要性、必要なスキルを問い直し、具体化していく。

- アジェンダは固定ではなく、研究の進展に応じて進化させていく柔軟性が重要である。

第5部の概要

第5部「時間の使い方と優先順位管理」では、研究生活を豊かにし、成果を高めるための時間管理と優先順位の考え方を扱います。

研究は短距離走ではなく長距離走です。毎日の積み重ねが半年後、1年後に大きな差を生みます。しかし、研究に取り組む学生の多くは、時間の使い方や計画の立て方に悩みます。「どのタスクを優先すべきか」「計画通りに進まないときどうするか」「休息と趣味はどうバランスを取るべきか」――こうした問いは、研究だけでなく人生全般に通じる普遍的なテーマです。

本部では、以下の主要なテーマを扱います。

- 優先順位のつけ方と「やらないこと」を決める技術

- 短期・中期計画の作成と進捗管理

- 効率と集中力を高めるための工夫

- 趣味や休息との向き合い方

- メタ認知を活用した時間管理の見直しと改善

研究生活では、限られた時間の中でどれだけ濃密な学びと成長を実現できるかが問われます。時間をただ「増やす」のではなく、「質を上げる」発想が必要です。また、効率ばかりを求めるのではなく、自分を知り、試行錯誤しながら自分なりのスタイルを確立していく過程もまた、成長の一環です。

この部を通して、読者が自分の時間の使い方に主体性を持ち、研究と生活の両立をより楽しめるようになることを願っています。

優先順位のつけ方

研究生活において、優先順位をつけることは単なるスケジュール管理ではなく、自分の生き方や価値観を問い直す行為でもあります。なぜ私たちは優先順位をつける必要があるのでしょうか。

研究は時間とエネルギーの有限性の中で進む

研究には終わりがありません。問いを深めれば深めるほど、新たな疑問が生まれ、挑戦すべき課題は増えていきます。しかし、私たちの時間、体力、集中力は限られています。限られたリソースをどこに投じるかを決めることこそが、研究を継続可能なものにし、成果に結びつける鍵となります。

自分の問いを見失わないための選択

優先順位をつけることで見えてくるのは、「何が自分にとって本当に重要なのか」という問いです。周囲の期待や流行に流されるのではなく、自分の問いに誠実であるために、あえてやらないことを決め、集中する対象を絞り込む。これは単なる効率化ではなく、研究者としての軸を守るための営みです。

やるべきことの「質」を引き上げる

手を広げすぎると、一つ一つのタスクが表面的なものになりがちです。優先順位をつけることは、単に数を減らすのではなく、限られたタスクにじっくり向き合い、その「質」を引き上げるための準備でもあります。特に研究の世界では、質の高い問いと丁寧な実践が最終的な成果を左右します。

自己効力感と持続可能性を育む

優先順位を明確にすることで、「今やるべきこと」に集中でき、小さな達成感を積み重ねることができます。これにより自己効力感が高まり、長期的に研究を続ける力が育まれます。逆に、優先順位を曖昧にしたまま手を広げすぎると、消耗しやすく、挫折のリスクが高まります。

この章のまとめ

- 優先順位をつけることは、自分の有限性を自覚し、持続可能な研究生活を作る基盤である。

- 自分の問いを見失わず、流されずに歩むための「選択の技術」である。

- タスクの質を引き上げ、成果を生む土台を整える。

- 自己効力感を高め、長期的な挑戦を可能にする。

重要度と緊急度のマトリクス

優先順位を実際に整理するための有効な道具のひとつが、「重要度」と「緊急度」のマトリクスです。これは、数あるタスクを単に期限順に並べるのではなく、その本質的価値と時間的制約を整理する手法です。

マトリクスの基本構造

マトリクスは、縦軸に「重要度」、横軸に「緊急度」をとり、タスクを4つの領域に分類します。

重要かつ緊急の領域には、すぐに取り組むべき最優先事項が含まれます。締め切りの迫った論文提出や学会発表準備などがこれに該当します。この領域のタスクは避けられませんが、常にここに追われる状況は健全ではありません。

重要だが緊急ではない領域こそが、研究者としての成長の核となります。新しい研究の立案、スキル習得、論文の基礎調査などは、緊急度は低くても長期的な価値を生み出します。この領域への時間投資を怠ると、将来的に第一領域に押し込まれることになります。

一方、緊急だが重要ではないタスクには、頼まれごとや雑務が多く含まれます。これらは必要に応じて短時間で片付けるか、可能であれば他の人に任せることを検討しましょう。断る勇気も時として必要です。

最後に、重要でも緊急でもない活動には、習慣的なスマホチェックや無目的なネットサーフィンなどが含まれます。これらは思い切って削減し、より価値のある活動に時間を振り分けることが重要です。

なぜ重要・緊急で分けるのか

多くの人は「緊急なこと」に気を取られ、「重要だが緊急でないこと」を後回しにしがちです。しかし、研究者としての成長や真の成果は、この後回しにされがちな領域にこそ潜んでいます。例えば、新しいテーマのアイデアを温めたり、長期的なスキルを磨いたりする時間は、緊急度は低くても、実はキャリアを大きく左右するのです。

マトリクスを活用する習慣

効果的なマトリクス活用のためには、毎週のタスクを体系的に整理する習慣を身につけることが重要です。重要かつ緊急なタスクには最優先で着手しつつ、重要だが緊急でないタスクを計画に組み込み、先送りしないよう注意します。緊急だが重要でないタスクについては、その数と頻度を最小化する工夫が必要です。また、重要でも緊急でもないタスクについては、潔く削減する決断力を持つことが大切です。

この視点を習慣化することで、目先の雑事に流されず、自分の研究の核を育てる時間を守れるようになります。

この章のまとめ

重要度と緊急度のマトリクスは、タスクの本質的価値と時間的制約を整理する強力なツールです。特に「重要だが緊急でないこと」に意識的に時間を割くことが、研究者としての長期的な成長を左右します。このマトリクスを毎週のタスク整理に取り入れることで、目先の雑事に流されない、戦略的な時間管理が実現できるようになります。

やること・やらないことの決め方

時間管理の質を大きく左右するのは、「やること」を決めるだけではありません。「やらないこと」を決める力こそが、研究者としての成長や成果に直結します。

研究の世界における「選択と集中」

研究者の時間は有限であり、全てのアイデアやタスクに手を出すわけにはいきません。限られたリソースの中で、何に集中するかを選ぶ必要があります。

-

やることの基準

- 研究の核となる問いやテーマに直結するか。

- 自分の成長に寄与するか。

- チームや研究室に価値をもたらすか。

-

やらないことの基準

- 重要度が低く、緊急性だけが高いもの(他者の都合に振り回される雑務)。

- 自分の強みや方向性から逸れた活動。

- 成果のない過剰な完璧主義。

断る力を持つことの大切さ

特に若手研究者や学生は、「頼まれたことは全部やらなければ」という感覚に陥りがちです。しかし、すべてに応じていては自分の研究が進まないばかりか、体力も気力も削られてしまいます。 断ることは冷たいことではなく、研究の質を守るための重要な戦略です。

具体的には:

- 相談や依頼を受けた際、「これは自分の研究・成長につながるか?」と一呼吸おく。

- 丁寧に事情を説明し、断る。

- 必要な場合は代替案を提案する(例:「今は難しいですが、来月なら」)。

小さな決断を積み重ねる

やる・やらないの判断は一度決めて終わりではありません。日々の中で小さな選択を積み重ねることで、時間の質は磨かれていきます。 「今日やらないことを1つ決める」だけでも、時間の余白と集中力が生まれます。

この章のまとめ

- 「やらないことを決める力」は、研究者の時間管理の核心である。

- やる・やらないの基準を明確にし、練習として日常で小さな決断を積み重ねる。

- 断ることは冷たいことではなく、質を守るための戦略である。

コラム:「断れない」から「選べる」への変化

多くの研究者が、キャリアの初期段階で「断れない人」の状態を経験します。 研究室での相談対応、学会の雑務、外部からの依頼など、 「お忙しいと思いますが」と言われると、つい「大丈夫です」と答えてしまう傾向があります。

その結果、常に忙しい状態が続くものの、肝心の研究が思うように進まない状況に陥りがちです。 毎日何かしらの用事に追われ、机に向かう時間はあっても、 深く考える時間が確保できないという課題に直面することがあります。

このような状況からの転機となるのは、多くの場合、重要な期限に間に合わなくなったときです。 重要な実験や論文執筆の期限が迫っているにも関わらず、他の用事に時間を取られ、 結果として延期を余儀なくされる体験が、時間管理への意識を変える契機となります。

このとき、「他者の時間は大切にするが、自分の時間を軽視している」という 認識のギャップに気づくことが重要です。

この気づきを得た研究者は、すべての依頼や誘いに対して 「これは本当に自分がやるべきことか?」と自問するようになります。 そして、重要度と緊急度を軸に、タスクを分類する習慣を身につけることが効果的です。

初期段階では「重要だけど緊急でない」領域の判断が困難に感じられることがあります。 論文を読む時間、新しいスキルを学ぶ時間、研究のアイデアを練る時間など、 これらは明確な締め切りがないため、つい後回しにされがちです。

しかし、これらの活動こそが研究者としての成長の核となることが、 経験を積むにつれて明らかになってきます。 緊急でない時間があるからこそ、じっくりと取り組むことができ、 その結果として本当に価値のある成果が生まれるのです。

成熟した研究者は、依頼を受ける前に「これは研究にどう貢献するか?」 「この時間を研究に使った場合と比べてどうか?」と考える習慣を持っています。 すべてを断るわけではありませんが、自分の選択に意識的になることが重要です。

「忙しい」ことと「生産的」であることは異なります。 真に重要なことに集中するためには、時として「No」と言う勇気が必要です。 それは他者への軽視ではなく、自分の研究への責任の現れなのです。

「断れない」時期も決して無駄ではありません。 多様な経験を通じて、自分にとって本当に大切なものを見極める力が養われるからです。 ただし、その状態に留まり続けては、研究者として十分な成長は期待できません。

優先順位をつけるということは、単にタスクを並び替えることではありません。 自分の価値観と向き合い、研究者としてのアイデンティティを明確にする作業なのです。

計画の立て方と進捗管理

計画は「探究の地図」である

研究において計画とは、単なるスケジュール表ではありません。未知の領域を探究するための「地図」であり、迷子にならないための「道しるべ」です。

計画の重要性と柔軟性

計画の価値は、予定通りに進むことではなく、現在地と目標地点を常に把握できることにあります。研究では予想外の発見や困難に遭遇することが当然であり、計画はそうした変化に対応するための基盤となります。

進捗管理という自己監督

進捗管理は、自分自身の研究監督者になることです。客観的に現状を評価し、必要に応じて軌道修正を行う。この習慣により、研究の質と効率が大幅に向上します。

研究は長期戦であるため、日々の小さな進歩を可視化し、モチベーションを維持することも重要です。

この章のまとめ

計画は研究における「探究の地図」として機能し、単なるスケジュールを超えた価値を持ちます。計画の重要性は予定通りに進むことではなく現在地と目標地点を把握できることにあり、研究における予想外の変化に対応するための基盤となります。進捗管理は自分自身の研究監督者となることであり、客観的な現状評価と軌道修正を通じて研究の質と効率を向上させる重要な習慣なのです。

短期計画と中期計画の連携

短期と中期、それぞれの意味

研究生活では、「短期計画」と「中期計画」という二つの時間スケールが重要になります。短期計画は、日々・週単位のタスク管理や進捗の積み重ね。中期計画は、論文提出、学会発表、卒論・修論提出といった大きな節目を見据えたロードマップです。

多くの学生は、短期のタスクに追われる日々の中で、中期的な視点を見失いがちです。しかし、短期計画はあくまで中期計画の実現に向けた「具体化」であり、中期計画は短期の方向性を与える「羅針盤」のようなものです。この両者をきちんと接続しておくことが、研究の歩みを支える鍵となります。

短期計画を中期計画から逆算する

中期計画は、ゴールやマイルストーンを設定することで、短期計画の意味づけをしてくれます。「学会予稿を〇月までに提出」「修論を〇月までに提出」などの大目標から逆算し、必要な作業を洗い出してみましょう。

- 予稿提出なら:テーマ設定、関連研究調査、実験・分析、執筆・修正

- 修論執筆なら:実験データ収集、分析、章立て、執筆計画

これらをさらに1ヶ月単位、1週間単位に落とし込むことで、「今日は何をやればよいか」が見えてきます。ゴールから逆算して計画を作る習慣は、場当たり的な努力から抜け出す大切なステップです。

不確実性への備えと優先順位

研究は予定通りに進まないことが前提です。計画通り進まないときこそ重要なのは、どの作業がボトルネックで、どこに時間をかける価値があるかを判断する力です。特に実験や分析では予期せぬトラブルが起きやすいため、「リスクの高い部分から先に着手する」「余裕を持ったスケジュールを組む」といった工夫が求められます。

また、自分だけで完結しない部分(共同実験、データ収集、機材予約など)は、計画初期の段階で動き始めるのが鉄則です。こうした意識は、実践を通じて少しずつ磨かれていきます。

定期的な見直しと調整

短期と中期の接続を維持するためには、定期的な見直しの場を設けましょう。たとえば、週末に次週の計画を立てる、月末に中期計画を見直すといった習慣です。このとき、計画の「ズレ」を発見するのは失敗ではなく成長の糧と捉えることが大切です。

さらに、メンターやチームとの定例ミーティングは、短期・中期の進捗を客観視する貴重な機会です。独りで抱え込まず、定期的に対話することで、計画はより柔軟で現実的なものになります。

この章のまとめ

- 短期計画は中期目標を実現するための具体化である

- 短期と中期の接続を意識することで、日々の行動に方向性と意味が生まれる

- 不確実性を織り込んだ余裕ある計画と、優先順位の見極めが重要

- 定期的な見直しを行い、計画を調整する習慣をつけることで、実践的な計画力が育つ

進捗の可視化と調整

なぜ進捗の「見える化」が必要か

研究は長期的な取り組みであるがゆえに、自分の位置や進捗が見えなくなりやすい活動です。特に修士論文や博士論文のようなプロジェクトは数ヶ月から数年単位に及び、日々の小さな積み重ねが全体の進展にどのようにつながっているかが実感しにくいものです。

この「見えなさ」は、モチベーションの低下や過度な不安、時には無力感につながる危険があります。だからこそ、進捗を可視化し、現在地を把握しながら進むことが極めて重要なのです。

可視化の手法とツール

進捗の可視化にはいくつかの方法があります。

-

ガントチャート 中期計画を視覚的に表現し、タスクの流れや依存関係を見渡せるようにする。

-

タスク管理ツール(Trello、Notion、Asana など) 日々の作業の進行状況をボード形式で管理し、進行中・完了・保留などの状態を一目で確認できる。

-

研究ノート・進捗ログ 毎日、何をやったか・次に何をやるかを簡単に記録する習慣。これはメンタル面でも「前に進んでいる感覚」を与えてくれる。

重要なのは、自分に合った形式を選び、無理なく続けられるようにすることです。完璧を目指すあまり、管理そのものが負担にならないよう注意しましょう。

柔軟な調整力を持つ

計画はあくまで「仮説」であり、現実は常にずれます。進捗を可視化することで、そのずれを早期に発見し、調整をかけることができます。ここで大事なのは以下の姿勢です。

- ズレは失敗ではなく学びのきっかけと捉える

- 調整は自己責任だけでなく、周囲(メンター、共同研究者)と相談して行う

- 計画変更は「なぜずれたのか」という原因分析とセットにする

この柔軟さが身につくと、計画と実行のサイクルが生きたものとなり、自己管理能力も飛躍的に高まります。

この章のまとめ

- 進捗の可視化はモチベーション維持と自己管理の要

- 自分に合った可視化手法を選び、負担を感じない範囲で続ける

- 計画のズレは学びの機会であり、調整は前向きな行動

- 柔軟な調整力を磨くことで、計画と実行の質が大きく向上する

コラム:計画倒れから学んだこと

「今度こそ完璧な研究計画を立てよう」——多くの研究者がこんな意気込みで、詳細な研究計画表を作成します。 3か月ごとに細かくスケジュールを区切り、各段階での成果物まで詳細に記載する。 これさえあれば順調に研究が進むと確信するのは、自然なことです。

しかし、現実は計画通りには進まないものです。 予備実験で想定外の結果が出て、研究の方向性を大幅に修正する必要が生じる。 当初3週間で終わる予定だった実験準備が2か月かかり、 綿密に立てた計画表が、わずか1か月で実情と合わなくなってしまう—— こうした経験は研究者なら誰もが通る道です。

多くの人が「計画が狂った」ことに強いストレスを感じます。 スケジュール通りに進まない自分を責め、毎日修正し続ける計画表を見るたびに 焦りと不安が増していくという状況は、決して珍しいことではありません。

しかし、ここで重要な認識の転換が必要になります。 「計画が変わることは失敗ではない。むしろ、研究が進んでいる証拠」 という視点を持つことができれば、状況は大きく変わります。

効果的なのは、計画の捉え方を根本的に変えることです。 計画を「絶対に守るべき約束」ではなく、「現時点での最善の見通し」として考える。 そして、計画の修正を失敗ではなく、新しい発見への対応として捉える。

実際、研究の過程で生まれる予想外の展開こそが、 最も価値ある発見につながることが多いのです。 硬直した計画に固執していては、そうした機会を見逃してしまいます。

研究計画は「旅の地図」のようなものと考えるとよいでしょう。 目的地は決まっているけれど、途中で興味深い脇道を見つけたら寄り道することもある。 迂回路を通ることになっても、それは新しい景色を見る機会なのです。

もちろん、無計画でよいという意味ではありません。 大まかな方向性と重要なマイルストーンは設定し、定期的に見直すことが大切です。 けれども、その計画は柔軟性を持ち、変化を恐れないものであるべきなのです。

研究計画は、研究の質を高めるための道具であって、 研究者を縛るための鎖ではない—— この理解を持つことで、研究生活は格段に豊かになります。

効率とパフォーマンスの最適化

効率化の重要性

研究は単に時間を積み重ねればよいわけではありません。むしろ、限られた時間の中でどれだけ深く集中し、創造的な思考を行えるかが鍵となります。 特に大学院生や若手研究者にとって、「頑張っているのに成果が出ない」という悩みは珍しくありません。その背景には、作業時間と成果の関係を誤解し、効率化を軽視してしまう問題があります。

効率を高めることは、単に短時間で多くの作業をこなすことではなく、最も重要なことにリソースを集中させること を意味します。この視点を持つことで、研究生活の質は飛躍的に向上します。

効率化の基盤:集中力と優先順位

集中力の役割

集中力は研究の生命線です。集中できない状態でいくら時間をかけても、得られるのは自己満足的な「作業感」でしかありません。逆に、短時間でも高密度の集中を実現できれば、成果は飛躍的に高まります。

優先順位の明確化

効率は、何をやらないかを決めることから始まります。すべてのタスクをこなそうとするのではなく、重要な問い、重要な分析、重要な文章に絞り込む姿勢が必要です。

休息と効率の関係

しばしば見落とされがちですが、休息は効率を支える重要な要素です。脳のリソースは無限ではなく、回復を必要とします。意図的に休むことで、次の集中をより深めることができます。

- 睡眠の質を高める

- 軽い運動や散歩を取り入れる

- 研究と無関係な趣味の時間を持つ

こうした要素が、結果的に効率を押し上げるのです。

この章のまとめ

- 効率とは、重要なことにリソースを集中させる力

- 集中力は研究の生命線であり、鍛えることができる

- 優先順位をつけることで、効率的な時間配分が可能になる

- 適切な休息が高いパフォーマンスを支える

時間を伸ばすのではなく効率を上げる

時間投入の限界とその落とし穴

研究者にとって時間は最大の資源です。つい、「もっと時間をかければ成果が出るはず」と思いがちですが、この考え方には落とし穴があります。 長時間の作業は集中力の低下や思考の質の低下を引き起こし、疲労によって誤りや見落としが増えるリスクも高まります。 特にクリエイティブな作業は、量より質が問われる局面が多く、ダラダラと続けても良い結果が出るとは限りません。

効率を上げること――つまり、同じ時間でより高い付加価値を生む方法を工夫すること――こそが、研究者にとって不可欠な能力です。

効率向上の具体的な戦略

タスクの分解と優先順位の明確化

まず、自分が取り組むべきタスクを細分化しましょう。 「データ収集」「分析」「文献整理」「論文執筆」といった大枠だけでなく、たとえば「分析用のコードを修正」「○○論文の要点をまとめる」といった小タスクまで具体化します。 こうすることで、何にどれだけ時間を使うべきかが見えやすくなります。

優先順位を決める際は、「緊急性」だけでなく「重要性」も意識することが鍵です。 すぐに片付く雑務に流されず、重要だが緊急ではない長期的課題に時間を割く勇気が必要です。

集中ブロックの活用

集中力は無限ではありません。短時間で密度高く働くためには、集中ブロックの活用が効果的です。 たとえば、ポモドーロ・テクニック(25分作業+5分休憩)や、午前中のゴールデンタイムに重要タスクをあてるなど、自分に合った時間配分を探しましょう。

環境と習慣のデザイン

効率を上げるには、「やる気」ではなく「環境」と「習慣」に頼るべきです。 スマホの通知を切る、作業環境を整理する、音楽やカフェなど自分に合った集中環境を見つける。 また、毎朝のタスク確認や、決まった時間に研究ノートをつける習慣を持つことも、効率化に大きく貢献します。

「がんばる」ではなく「しくみ化」へ

多くの人が、効率を上げることを「もっと頑張ること」と誤解しがちです。 しかし本質は、頑張らなくても成果が出る仕組みを作ることです。 ルーチンを整え、道具やツールを活用し、一定の水準でアウトプットを安定させる――こうした取り組みこそが、研究を持続可能にする鍵です。

人間的な側面を忘れない

そして何より忘れてはいけないのは、研究者も人間であるということです。 無理を続ければ心身の健康を損ない、結果として効率は大きく低下します。 適切な休憩、食事、運動、睡眠は、効率の「土台」だと心得ましょう。

この章のまとめ

- 長時間労働ではなく、短時間での高密度作業を意識する

- タスクを細分化し、緊急性と重要性で優先順位をつける

- 環境と習慣を整え、「頑張らなくてもできる仕組み」を作る

- 心身の健康を土台としてこそ、効率は本当に高まる

集中力の高め方と維持法

集中力の重要性

研究は、考えることそのものが仕事です。 データ分析、論文執筆、問題設定――そのどれもが「深い思考」を必要とします。 このとき決定的に重要になるのが集中力です。 短時間でも深く集中できれば、長時間のダラダラ作業をはるかに上回る成果をあげることができます。

しかし、集中は意志の力だけでは続きません。 科学的にも、集中は「使い切ると回復が必要な有限資源」であることが知られています。 そのため、集中をどう生み出し、どう維持し、どう回復させるかを知ることは、研究者の基礎体力と言えるでしょう。

集中力を高める工夫

環境を整える

まずは集中できる物理的環境を整えましょう。 机の上の不要物を片付ける、スマホを別室に置く、通知をオフにする。 音楽やカフェのざわめきが集中に効く人もいれば、静寂が必要な人もいます。 自分にとっての「最適環境」を実験し、知っておくことは大きな武器になります。

タスクの明確化

何に集中するかが曖昧だと、脳は無駄にエネルギーを消耗します。 作業に入る前に、必ずタスクを具体化し、「今からこれに取り組む」と自覚してからスタートしましょう。 迷いや優柔不断は集中の大敵です。

時間を区切る

集中は時間無制限では続きません。 ポモドーロ・テクニック(25分集中+5分休憩)、90分集中+30分休憩など、リズムを決めることで集中を持続しやすくなります。

集中力を維持する工夫

休憩の質を高める

「ただスマホをいじる休憩」は実は回復効果が薄いことがあります。 軽い散歩、ストレッチ、深呼吸、仮眠(パワーナップ)など、脳と身体を回復させる休憩を取り入れましょう。

体調管理を徹底する

食事、運動、睡眠の質が集中力に直結することはよく知られています。 特に睡眠不足は「思考の質を半減させる」とも言われ、最優先で対処が必要です。

この章のまとめ

- 集中は有限資源であり、計画的に使う必要がある

- 環境、タスクの明確化、時間管理で集中を生み出す

- 質の高い休憩と体調管理で集中を維持する

- 意志の力ではなく「仕組み」で集中力を守ることが重要

コラム:研究者の集中ゾーンとは

集中が高まったとき、私たちはしばしば「ゾーンに入る」と表現します。 これは単なる比喩ではなく、心理学では「フロー状態」としてよく研究されてきた現象です。 フロー状態とは、課題の難易度と自分の能力が高いレベルで釣り合い、時間の感覚が曖昧になり、 完全に作業に没頭する状態を指します。この状態では、他のことに気を取られず、 純粋な探究の快楽を味わうことができます。

私自身の経験では、論文執筆の終盤や新しい実験の設計に取り組むとき、 突然周囲の音が消えたように感じ、頭の中で思考が次々に連鎖し、 「こうすればいい」「次はこれだ」という確信めいた感覚が生まれることがあります。 このとき、外からの呼びかけが耳に入らず、気づけば何時間も過ぎている、ということも珍しくありません。

しかし、面白いのは、この「集中ゾーン」は意図的に作ろうとしてもなかなか作れないという点です。 課題が単調すぎても難しすぎてもフローには入れませんし、 睡眠不足や過度のストレスがあると集中の持続は難しくなります。 つまり、集中ゾーンはあくまで「副産物」であり、 直接の目標ではないということです。

そのため、研究者として大切なのは、ゾーンを「無理に引き起こそうとする」のではなく、 ゾーンが訪れやすい環境や習慣を整えることです。 具体的には、以下のような取り組みが効果的です。

- 十分な準備と計画を行い、迷いを減らす

- 課題の難易度を見極め、適切なチャレンジ設定をする

- 睡眠や休息を確保し、精神的・身体的な余裕を作る

- デジタルデバイスや通知をオフにし、物理的な邪魔を減らす

また、ゾーン状態の重要な副産物は、深い満足感と達成感です。 この達成感が次の挑戦への意欲となり、研究を持続させるエネルギー源となります。 逆に、フロー状態にこだわりすぎると、かえって焦りや疲労につながりかねないので、 「偶然の贈り物」くらいの感覚で待つのが健全です。

ぜひ、自分なりの集中のリズムや整え方を探し、 少しずつ「ゾーンの訪れやすさ」を高めていってください。 研究の楽しさは、まさにこの深い集中の中に宿っています。

趣味・休息との付き合い方

研究という営みは、時に全身全霊を注ぐような熱中を伴いますが、その一方で、私たちの心と体は有限です。 持続的に質の高い研究を続けるためには、趣味や休息の時間が不可欠です。 「研究者は四六時中研究のことを考えているべきだ」という誤解は根強いですが、実際には、 適切に休み、気分転換を図ることでこそ、真に深い集中や創造性が発揮されます。

趣味の力:研究を支えるもう一つの柱

趣味の時間は、単なる「逃避」ではなく、「自己充電」の時間です。 たとえば音楽、スポーツ、読書、旅行、ゲーム――それぞれの趣味は脳の異なる領域を刺激し、 結果的に問題解決の柔軟性や発想力を高めます。趣味を通して得られる喜びや達成感は、 研究の停滞期における自己肯定感の支えにもなります。

休息の質:量より中身が重要

休息は、ただ休む時間を増やせばよいわけではありません。 質の高い休息とは、短時間で心身をリフレッシュさせ、緊張を緩めることができるものです。 例えば短い散歩、昼寝、瞑想、友人との雑談といった行為が、 心拍数を整え、ストレスホルモンを減少させ、結果として集中力を回復させます。

研究者の「切り替え力」